Grün und Werkbetriebe Chur

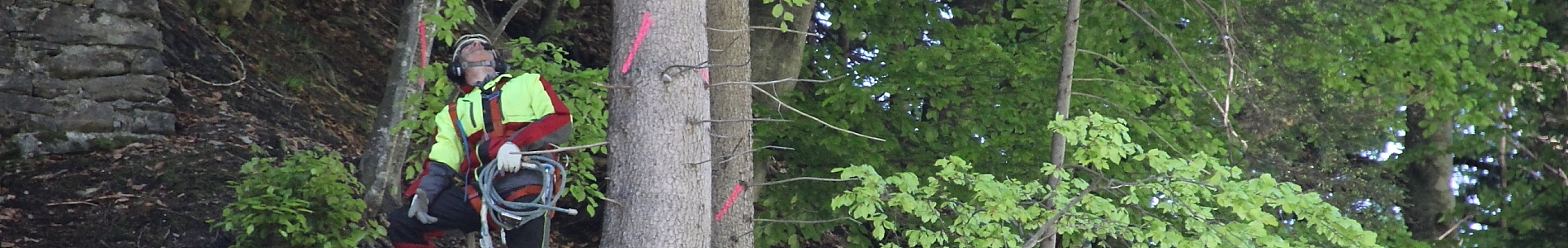

Die Abteilung Wald und Alpen der Grün und Werkbetriebe Chur betreut die Wälder, Alpen und Allmeinden der Gemeinde Chur/Maladers und Haldenstein. Die gesamte Fläche beträgt 6'600 ha. Der Wald ist das Kerngeschäft und umfasst eine Fläche von 3'600 ha mit einem Hiebsatz von 13'000 Tfm. Die Abteilung beschäftigt zwölf Mitarbeiter und drei bis vier Forstwartlernende. Sie werden in Zusammenarbeit mit Unternehmern für die Waldpflege und den Unterhalt der Infrastrukturen im Wald und auf den Alpen eingesetzt. Ebenfalls bietet der Betrieb diverse Kursobjekte für Lernende und Försterstudenten, zum Beispiel für Holzerei, Seilkran und Baukurse.

In der Stadt Chur werden seit der Einführung des Forstwartberufs im Kanton Graubünden Lernende ausgebildet. Somit haben bei der Abteilung Wald und Alpen über 50 Lernende die Ausbildung zum Forstwart erfolgreich absolviert. Der Betrieb bildet in der Regel einen Lernenden pro Jahr aus. Durch die Betriebsgrösse können im Alltag drei bis vier Arbeitsgruppen gebildet werden, dadurch kann eine optimale Betreuung und Ausbildung der Lernenden erfolgen. Ebenfalls können sich die Lernenden untereinander austauschen und vom Wissensstand gegenseitig profitieren. Sie lernen so auch früh, Verantwortung zu übernehmen.

Um den richtigen Lernenden zu finden, der auch zum Betrieb passt, absolvieren die potenziell Interessierten eine Schnupperlehre im Betrieb. Dabei werden die Mitarbeiter in die Beurteilung miteinbezogen und auch Referenzen anderer Betriebe eingeholt. Anhand der eingereichten Bewerbungsunterlagen und den erstellten Zeugnissen wird dann der Entscheid gefällt.

Für die Ausbildung der Lernenden ist ein Förster verantwortlich. Er betreut den Lernenden administrativ, bei der Erstellung der Arbeitsberichte und verfasst die Bildungsberichte. Die praktische Ausbildung erfolgt durch die ausgebildeten Berufsbildner und Forstwarte. Der Berufsbildner führt dabei die Ausbildungsinstruktionen aus. Informationen werden laufend zwischen Berufsbildnern und Ausbildungsverantwortlichem ausgetauscht.

Die Lernenden werden im Wochenprogramm verschiedenen Arbeitsgruppen zugeteilt. Sie werden dort jeweils instruiert und betreut. Im Winter werden separate Holzschläge mit den Lernenden und ihren Berufsbildnern ausgeführt. Das Erlernte aus den üK (überbetriebliche Kurse) fliesst direkt nach den Kursen in die Ausbildung ein. Speziell vor dem QV (Qualifikationsverfahren) wird das gesamte praktische Wissen nochmals repetiert, es werden aber keine abgegrenzten Vorbereitungskurse durchgeführt.

Betreffend Entwicklung der Ausbildung und der Lernenden konnte im Betrieb festgestellt werden, dass die handwerkliche Geschicklichkeit abgenommen hat und das Bewegen im steilen Gelände oft zuerst erlernt werden muss. Das Verfassen von Berichten und Dokumentationen sowie das selbstbewusste Auftreten vor einer Gruppe hat sich verbessert.

Der Grund oder die Motivation, Lernende auszubilden, liegt darin, dass der ganze Betrieb gefordert wird. Über die Ausbildung bleibt man ständig auf dem neusten Stand und es ist interessant, junge Berufsleute zu begleiten und in den Berufsalltag zu führen. Ebenfalls wird dadurch ein Beitrag für die Erneuerung des forstlichen Berufsstands geleistet und das Wissen aus dem Betrieb kann weitergegeben werden.

Forstbetrieb Valsot

Eckpunkte zum Forstbetrieb Valsot

Das Forstamt der Gemeinde Valsot liegt im nördlichsten Teil des Unterengadins und grenzt an die Nachbarländer Österreich und Italien. Die Gemeinde Valsot mit rund 875 Einwohnern setzt sich aus elf intakten, kleineren Siedlungen (Fraktionen) zusammen. Daraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von circa sechs Personen pro Quadratkilometer.

Der Forstbetrieb Valsot besteht aus jeweils einem Betriebsleiter, Revierförster, Forstwartvorarbeiter, Forstwart-Seilkraneinsatzleiter, Forstwart, Waldarbeiter-Saisonnier und einem bis zwei Lernenden. Der Forstbetrieb hat sich auf die Holzernte mit dem Seilkran spezialisiert. In einem durchschnittlichen Jahr erfolgt die Holzbringung 70 % per Seilkran, 15 % per Helikopter und die restlichen 15 % per Bodenzug. Für die Bringung der letzteren 15 % besteht die Möglichkeit, mit den Forstunternehmungen zusammenzuarbeiten. Zudem werden jährlich rund 400 m3 im Sortimentsverfahren mit dem Pferd gerückt. All dies erfolgt auf einer Gesamtbewirtschaftungsfläche von 4'800 ha produktiver Waldfläche.

Die Ausbildung der Lernenden im Forstbetrieb Valsot

Das Forstamt Valsot bildet seit der Fusionierung der Gemeinden Tschlin und Ramosch im Jahre 2013 Lernende aus. Jedoch hatte die Gemeinde Tschlin bereits im Jahr 1992 mit der Ausbildung der Lernenden begonnen. Somit zählen wir seit dem Zusammenschluss 7 und insgesamt 28 erfolgreiche Ausbildungsjahre. Bis zum Jahr 2013 wurde alle drei Jahre ein Lernender betreut und ausgebildet. Seit der Fusion schliesst jedes zweite Jahr ein Lernender seine Lehre als Forstwart bei uns ab, wobei jeweils zwei Lernende gleichzeitig ausgebildet werden. Dies hat sich bewährt und bringt einige Vorteile mit sich. Der Auszubildende im 3. Lehrjahr verfügt bereits über gute Kenntnisse im Arbeitsalltag und ist vertraut mit den Abläufen im Betrieb. Durch den wöchentlichen Berufsschulunterricht und die üK ist das theoretische Wissen ebenfalls auf einem guten Stand. Dies ermöglicht ihm, den Lernenden im 1. Lehrjahr zu unterstützen und die damit verbundene Vorbildfunktion wahrzunehmen. Er kann sein Wissen weitervermitteln und ergänzt somit unsere Ausbildung auf eine zusätzliche Art.

Eine Arbeitswoche bei uns im Betrieb sieht je nach Jahreszeit unterschiedlich aus. Im Winter, Frühling und im Herbst sind wir hauptsächlich in der Waldbewirtschaftung tätig. Diese beinhaltet die verschiedenen Holzschläge, Jungwaldpflege, Pflanzungen und Forstschutzmassnahmen. Im Sommer arbeiten wir grösstenteils an den SIS-Projekten. 1 Dabei sanieren beziehungsweise bauen wir neue Lawinenverbauungen oder Dreibeinböcke. Zudem führen wir kleinere SIE-Projekte 2 (Sanierungen/Instandstellungen von Waldstrassen) selbst aus.

Um das theoretische Wissen, das ein Forstwartlernender nach seiner Ausbildung haben muss, zu erlangen, haben die Lernenden jeden Freitag Unterricht an der Berufsschule Samedan. Dies gilt für alle Forstwartlernenden aus dem Engadin, Münstertal, Puschlav und Bergell. Die ergänzenden üK sind im ganzen Kanton Graubünden gleich und finden jährlich anderswo statt. Somit kann es vorkommen, dass wir einen A-Kurs bei uns im Engadin organisieren können.

Die Auswahl des neuen Lernenden

Um bei uns die Lehrstelle als Forstwart antreten zu können, ist eine vorausgehende Schnupperlehre Pflicht. Durch diese können die Interessenten sich einen Einblick in unseren Berufsalltag verschaffen. Auch von unserer Seite ist diese, meist fünftägige Schnupperlehre, von grosser Bedeutung. Diese ermöglicht uns zu sehen, ob die Interessenten in unser Team passen würden, sie die Arbeit nicht scheuen und wie gross ihr Interesse und die Begeisterung für die Natur ist. Dabei sind die Noten aus der Grundschule bei der Evaluation des Bewerbers zweitrangig. Wir suchen einen offenen, begeisterten, motivierten und arbeitsfrohen Bewerber, der mehr über unsere schönen Wälder erfahren möchte und auch selbst anpacken kann. Bei der schulischen Ausbildung können wir unsere Lernenden unterstützen und begleiten. Bei fehlender Motivation und Freude am Beruf können wir jedoch mit den grössten Bemühungen nichts bewirken. Die zu vergebenden Lehrstellen werden in der lokalen Zeitung sowie im Gemeindeblatt veröffentlicht und ausgeschrieben. Aus den meist zwei bis drei Bewerbungen können wir, mit Unterstützung der Erfahrungen aus der Schnupperwoche, die Lehrstellen vergeben.

Fachleute mit grossem Wissen für eine optimale Ausbildung der Lernenden

Bei uns sind der Revierförster (Lehrmeister) und der Forstwart (Berufsbildner) für die Ausbildung der Lernenden verantwortlich. Neben den Verantwortlichen ist der ganze Forstbetrieb an der Ausbildung beteiligt. Die Ausbildung der Lernenden findet täglich im Betrieb, wöchentlich in der Berufsschule und an den fünf üK statt. Die zu schreibenden Arbeitsberichte sind ebenfalls ein wichtiger Teil der Ausbildung. In diesen Berichten vertiefen die Auszubildenden das Erlernte und fassen das Wichtigste schriftlich zusammen. Dadurch kann das Verfassen von technischen Berichten geübt werden, welche auch als Nachschlagewerk für die Vorbereitungen für das QV verwendet werden können. Bei uns im Betrieb ist der Lehrmeister für die Vollständigkeit und die Korrektheit der Arbeitsberichte zuständig.

Vorbereitung der Lernenden auf das QV

An der Berufsschule in Samedan unterrichten vier Lehrpersonen den Berufskundeunterricht (Anna Mathis, Forstingenieurin ETH; Pascal Murbach, Förster HF; Gisep Rainolter, Förster HF: und meine Person, Adrian Schorta Förster HF). Mit dieser Zusammensetzung der Lehrkräfte können wir sicher sein, dass die Lernenden von Lehrpersonen, die in der Branche noch aktiv arbeiten, unterrichtet werden. Zudem sind die Lehrpersonen aktiv an der Ausbildung der Lernenden beteiligt. Zum Beispiel als Instruktoren bei den üK oder als Prüfungsexperten beim QV. So können wir jedes Jahr vor den anstehenden Prüfungen gezielt Wiederholungstage für die einzelnen Teile des QV durchführen. Bei diesen Wiederholungstagen merken die Lernenden selbst, wie gut sie sich auf das QV vorbereitet haben und wo es allenfalls noch gewisse Unklarheiten gibt. Diese können dann im Vorfeld noch geklärt werden, damit die Lernenden gut vorbereitet das QV erfolgreich durchführen können. Ihr Wissen und Können haben sie sich in den Lehrbetrieben über drei Jahre angeeignet. Meistens geschieht dies, ohne dass die Lernenden es selbst wahrnehmen, da es sich um einen laufenden Prozess handelt.

Die Ausbildung im Wandel der Zeit

Ich selbst arbeite erst seit drei Jahren als Revierförster und habe meine Ausbildung als Forstwart EFZ im Jahr 2014 abgeschlossen. In der heutigen Zeit muss ein Forstwart alle forstlichen Arbeiten erledigen können. Zudem muss er sich mit der Thematik Ökologie in einem umfangreichen Masse auskennen. Dies war früher sicherlich weniger anspruchsvoll und hatte nicht die gleiche Bedeutung in der Gesellschaft wie heutzutage. Wir leben in einer vom Tourismus stark abhängigen Region unseres Landes. Deshalb ist es wichtig, den Ansprüchen des Waldes, aber auch denjenigen der Gäste gerecht zu werden.

Mit den Gemeindefusionen in jüngster Zeit werden die Forstbetriebe in der Umgebung immer grösser. Dieser Trend bringt für die Lernenden verschiedene positive Einflüsse mit sich. Eine Forstgruppe kann somit eine reine Forstgruppe sein, wobei die kommunalen Arbeiten der Werkgruppe überlassen werden können. Dies ermöglicht den Forstwartlernenden, über drei Jahre im Kernbereich ihrer Ausbildung tätig zu sein.

Die Unterstützung des AWN (Amt für Wald und Naturgefahren) im Bereich der Ausbildung hat über die Jahre stetig zugenommen. Mit der Digitalisierung der Forstbetriebe können Informationen schneller ausgetauscht und allfällige Unklarheiten zeitnah angegangen und bereinigt werden.

Meine persönliche Motivation, Lernende auszubilden

Meiner Meinung nach ist es für unsere Branche und unsere Region wichtig, Lehrstellen anbieten zu können. Gerade in Randregionen wie das Engadin wird es immer schwieriger, kompetentes Fachpersonal zu finden, dass hier eine Zukunft aufbauen möchte. In unserer digitalisierten Gesellschaft verlieren vor allem die Jungen immer mehr den Bezug zur Natur. Umso mehr freut es mich, wenn wir motivierte Schüler beim Übergang von der Schule ins Berufsleben in unserer schönen Branche begleiten können. Dabei übernehmen wir die Verantwortung für die Ausbildung der Lernenden und vermitteln ihnen das Wissen, um auch in Zukunft unsere Wälder gesund und nachhaltig zu unterhalten. Die Lernenden von heute werden die neuen Forstwarte und Forstwartinnen, Förster und Försterinnen sowie Forstingenieure und Forstingenieurinnen von morgen sein, die unsere Wälder pflegen werden.

Dominic Schilling Produktverantwortlicher Forstbetriebe und Schulung (AWN)

Stefan Becker ist Förster und Ausbilder bei der Grün und Werkbetriebe Chur

Adrian Schorta ist Revierförster bei der Gemeinde Valsot

1 Sammelprojekt Instandsetzung Schutzbauten

2 Sammelprojekt Instandsetzung Erschliessung