Als Schutz vor Naturgefahren, Holzlieferant und Erholungsgebiet ist der Wald eine wichtige Lebensgrundlage für den Menschen. Während darüber hinaus der Wert der Waldbestände als Lebensraum für seltene Vogelarten, als Einstand für das Wild oder als Wuchsort seltener Pflanzen den meisten Waldbesucher*innen vertraut ist, sind Quellen und ihre Lebensgemeinschaften die grossen Unbekannten. Quellen sind oft klein und zerstreut in der Landschaft verteilt. Hier treffen sich die Lebensgemeinschaften der Bachoberläufe, des Grundwassers und der Landlebensräume.

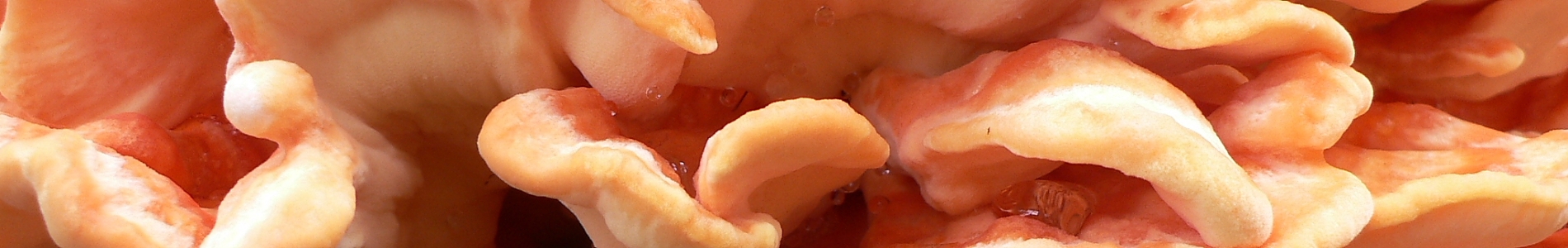

In Waldquellen mit besonders kalk- und mineralreichem Wasser bilden sich Ablagerungen von Kalksinter. Funtana da San Jon Dadaint, Scuol. (Bilder: Daniel Küry)

Kleinere Sickerquellen sind leicht zu übersehen, besitzen aber in einem Verbund mit weiteren benachbarten Quellen einen hohen ökologischen Wert.

Typisch Quelle

Quellen sind lokal begrenzte Orte, wo Grundwasser führende geologische Schichten an die Oberfläche treten. Die Fliessquellen befinden sich an mehr oder weniger steilen Hängen und sind meist Bachanfänge. Sie können aber auch in Auen liegen und werden dann Giessen genannt. In flacherem Gelände tritt das Wasser flächig aus dem Boden hervor und bildet Sickerquellen. Bei Austritten in Muldenlagen staut sich das Quellwasser auf und bildet ein kleines Stillgewässer (Weiherquellen). Kalktuff- resp. Kalksinterquellen entstehen als Folge von Kalkausfällungen, die nach und nach die charakteristischen Moospolster überziehen. Über Jahrhunderte bauen sich so imposante treppenartige Felsen auf.

Die Temperatur des Quellwassers entspricht der mittleren Jahrestemperatur des Standorts und schwankt im Jahresverlauf nur sehr wenig. In Tallagen sind dies 6–10° C, im Hochgebirge und in der Nähe von Permafrost kann die Temperatur auf weniger als 4° C absinken. Mit Ausnahme der Karstquellen in Kalkgebieten ist die Wasserführung recht gleichförmig.

Quellwasser ist sehr nährstoff- und sauerstoffarm und je nach Region und geologischem Untergrund angereichert mit unterschiedlichen Mineralien wie Eisen oder Calcium.

Quell-Lebensräume erkennen

Waldbereiche mit grossflächigen Sickerquellen oder Komplexen von Fliessquellen im Wald sind aufgrund der feucht-nassen Böden als Holzlieferanten nicht interessant. Umso wertvoller sind sie jedoch als Lebensräume für seltene und bedrohte Kleintiere und Amphibien.

Wo das Wasser über moosbedeckte Steine und Moospolster fliesst und die Ufer von leuchtend gelb gefärbten Bach-Steinbrech gesäumt sind oder sich ausgedehnte Kalksinterablagerungen befinden, sind Quell-Lebensräume leicht erkennbar. Oftmals besitzen Quellen in Wäldern jedoch nur eine geringe Schüttung. Sie sind lediglich als Flächen mit feuchter Erde oder sickernden Wasseraustritten erkenntlich.

Während die Gestreifte Quelljungfer (links) nur in Lagen bis rund 1300 m ü. M. vorkommt, bewohnt die Steinfliegenart Dictyogenus fontium Quellen bis in die alpine Stufe.

Vielfältige Lebensgemeinschaften

Je mehr unterschiedliche Strukturen – Moospolster, Sand-, Kies und Steine, Totholz, Kalk-Sinterterrassen, Strömungsgeschwindigkeiten usw. – vorhanden sind, desto vielfältiger und artenreicher ist die Lebensgemeinschaft.

Die typischen Eigenschaften und die Strukturvielfalt auf kleinem Raum machen Quellen zu einem einzigartigen Lebensraum für hochspezialisierte Quellarten, die in anderen Gewässertypen kaum eine Überlebenschance haben. In der Schweiz wurden bisher fast 90 Arten gefunden, die ausschliesslich oder bevorzugt in Quellen leben. Spitzenreiter und eigentliche Hotspots sind einzelne Quellen in denen 40–50 indizierte Kleintierarten leben – und das oft auf kleinstem Raum von nur wenigen Quadratmetern.

Typisch für Waldquellen ist ihre reichhaltige Moosflora, Totholz und Ablagerungen von Falllaub oder Nadelstreu. Besonders im Frühling bilden Quellfluren mit gelb-blühenden Sumpfdotterblumen, dem Bitteren Schaumkraut oder dem Milzkraut auffällige Farbtupfer in aufgelichteten Wäldern. Natürliche oder naturnahe, wenig beeinträchtigte Waldquellen und ihre Quellbäche werden gerne von Larven der Gestreiften Quelljungfer, einer auffälligen Libellenart, besiedelt. Zu diesen gesellen sich Larven zahlreicher Quellarten aus den Insektenordnungen der Steinfliegen, Köcherfliegen und Wasserkäfer – darunter auffällig viele endemische und National Prioritäre Arten.

Immer wieder werden Quell-Lebensräume durch «wilde» Fassungen und Verbauungen beeinträchtigt.

Beeinträchtigungen und ihre Folgen für die Lebensgemeinschaft

Seit jeher wurden in Wäldern Quell-Lebensräume hauptsächlich zur Trinkwassergewinnung gefasst. Im 20. Jahrhundert wurden in Wäldern Strassen und Bauten zur Holznutzung und zur Erschiessung von Alpen errichtet. In der Folge wurden Waldflächen drainiert, benachbarte Quellen gefasst und Quellbäche umgeleitet oder verrohrt. Anlagen zur Erholungsnutzung wie Lehrpfade, Bike-Trails oder Picknickplätze haben in einigen Fällen zur Beeinträchtigung angrenzender Quell-Lebensräume durch Trittschäden führen. Gelegentlich werden auch kleine Quellen zur Speisung von Waldbrünnchen gefasst.

Quell-Lebensräume werden bei einer ungünstigen Wahl der Linienführung von Rückegassen (unbefestigte Wege zum Transport von Baumstämmen) oder Erschliessungswegen beeinträchtigt oder zerstört. Aus Unkenntnis werden Austrittsbereiche von Quellen verbotenerweise immer wieder mit Schnittgut zugedeckt, das im Rahmen der Waldbewirtschaftung anfällt. Als Folge davon erkennen die adulten Wasserinsekten die Wasseroberfläche nicht und können die Quellen nicht mehr besiedeln.

Zu diesen Beeinträchtigungen kommt der Klimawandel. Die aufgrund der veränderten Niederschlagsverteilung auftretende Austrocknung verunmöglicht die Entwicklung von Insekten mit mehrjähriger Larvenentwicklung. Die Erwärmung des Wassers bedroht die an tiefe Temperaturen angepassten Quellarten, indem Arten tiefergelegener Gewässer in den Quellbereich hochwandern.

Schutz und ökologische Aufwertung von Quell-Lebensräumen

Bei Quellen im Wald können verschiedene Probleme und Nutzungskonflikte auftreten. Quell-Lebensräume sollen geschützt werden, indem sie in die Planungsgrundlagen und Waldentwicklungspläne (WEP) aufgenommen sowie Massnahmen zur ökologischen Aufwertung umgesetzt werden.

- Lebensraumkartierung und Planung

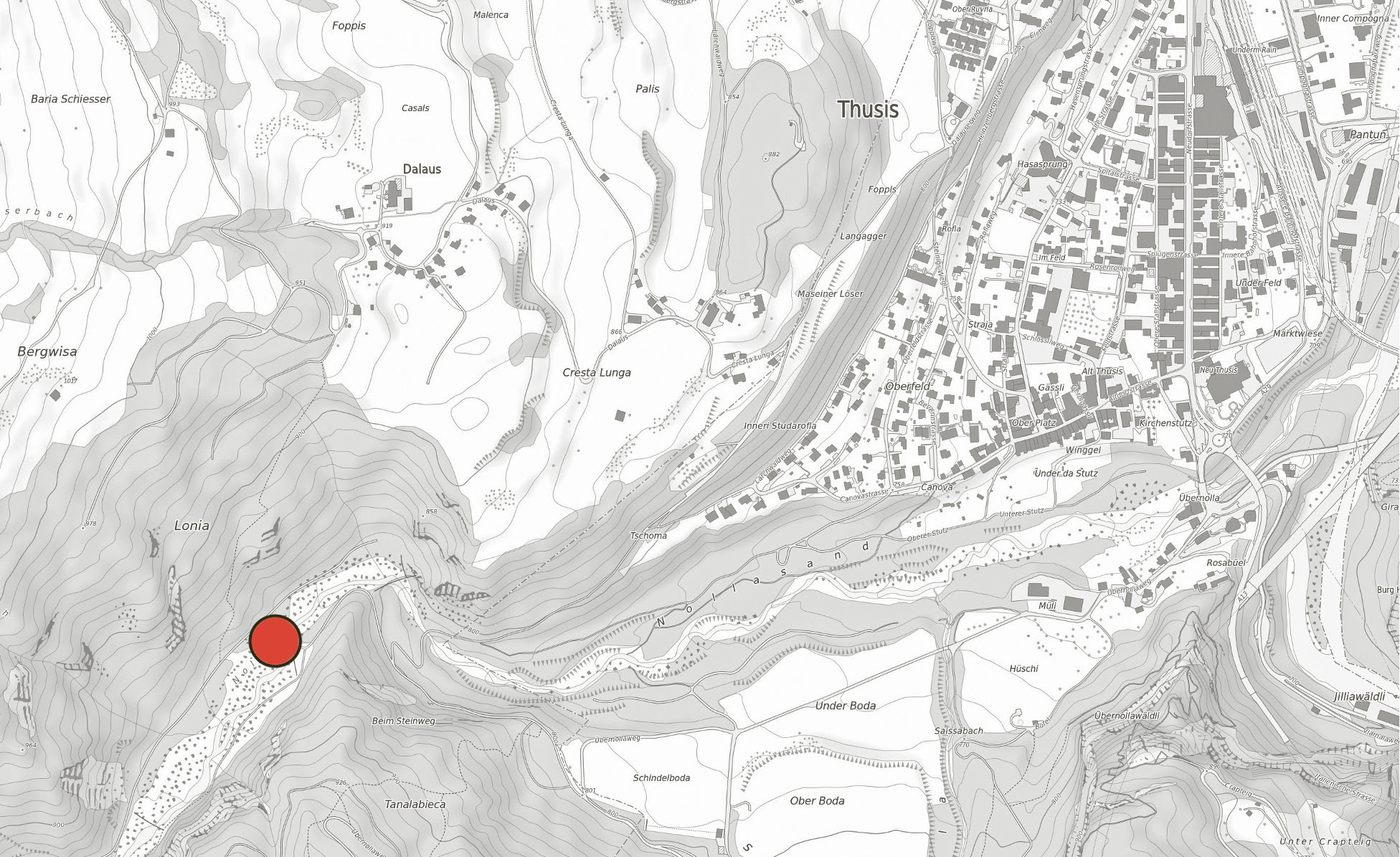

Als Basis ist es wichtig, die Lage und den Zustand der Quell-Lebensräume im Wald zu erfassen. Quellen in die Betriebspläne und in den WEP integrieren und spezifische Ziele für die Quell-Lebensräume formulieren.

Wichtige Massnahmen: Die Planungsgrundlagen laufend auf dem aktuellen Stand halten und allfällig neu entdeckte Quellen ergänzen.

- Walderschliessung und Infrastruktur

Bei Bauarbeiten im Wald wie z. B. neue Waldstrassen zur Erschliessung oder Anlagen zur Wasserversorgung vorhandene Quell-Lebensräume in allen Projektphasen berücksichtigen.

Wichtige Massnahmen: Bei Vorhandensein von Quell-Lebensräumen alternative Linienführung respektive Standort prüfen. Falls der Strassenverlauf einen Quellbach kreuzt, Quellwasser nicht fassen, sondern mit rechteckigem Durchlass oder grossdimensioniertem Rohr (mit natürlichem Bachsediment) unter der Waldstrasse durchleiten. Empfindliche Quell-Lebensräume während Bauarbeiten auszäunen.

- Waldbewirtschaftung

Anwesenheit von Quell-Lebensräumen berücksichtigen beim Einsatz grosser Maschinen zum Fällen und Transportieren, bei der Lagerung von Astschnittgut und bei der Baumartenwahl.

Wichtige Massnahmen: Während Holzschlagarbeiten Quell-Lebensräume auszäunen, auf Einsatz grosser Maschinen im Quellbereich verzichten, Forstpersonal sensibilisieren, Altholzinseln in Quellbereichen ausscheiden.

Zum Schutz des Quell-Lebensraums wurde bei der Einrichtung dieser Weidetränke eine Auszäunung des Quellbereichs vorgenommen.

- Erholungsnutzung

Einbezug von Quell-Lebensräumen bei der Planung und dem Bau von Wanderwegen, Picknickplätzen, Bike-Trails und weiteren Anlagen und Einrichtungen zur Erholungsnutzung.

Wichtige Massnahmen: Alternative Standorte für die Erholungsnutzung prüfen und auswählen, Waldbrünnchen, verbaute Quellbereiche und kanalisierte Quellbäche revitalisieren. Besucherinnen und Besucher informieren und für Quell-Lebensräume und ihre Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt sensibilisieren.

- Naturgefahren, Jagd und Naturschutz

Ökologischen Wert von Quell-Lebensräumen berücksichtigen im Zusammenhang mit Naturgefahren, Jagd und Naturschutz.

Wichtige Massnahmen: Zur Hangsicherung Gebiete möglichst oberflächlich und teilweise entwässern, keine Wildfütterungsstelle in Umgebung von Quell-Lebensräumen einrichten. Zur Schaffung von Amphibienlaichgebieten keinen Quellbereich oder Quellbach aufstauen, sondern Stillgewässer in Distanz von rund 10 m von Quellbach einrichten. Zur Wasserspeisung Ableitung aus Quellbach errichten.

Daniel Küry ist Gewässerökologe bei der Life Science AG und arbeitet für die vom BAFU beauftragte Beratungsstelle Quell-Lebensräume: www.quell-lebensräume.ch

Quellen

Contesse E, Küry D (2022). Praxismerkblatt: QuellLebensräume im Wald erhalten. Beratungsstelle Quell-Lebensräume im Auftrag des Bundesamts für Umwelt, BAFU.

Imesch C, Küry D (2022). Praxismerkblatt: Synergien beim Erhalt von Quell-Lebensräumen und bei der Amphibienförderung. Beratungsstelle Quell-Lebensräume im Auftrag des Bundesamts für Umwelt, BAFU.

Küry D., Lubini-Ferlin V., Stucki P. 2019. Quell-Lebensräume – Anleitung zur systematischen Erhebung und Ermittlung ihrer Bedeutung im Naturschutz. Expertenbericht im Auftrag des BAFU, 46 S.

Küry D., V. Lubini & P. Stucki 2021. Quell-Lebensräume. Erfassen – Erhalten – Fördern. Praxisleitfaden. Umwelt-Wissen Nr. 2122. Bundesamt für Umwelt, Bern, 43 S.

Lubini V., Stucki P., Vicentini H., Küry D. 2014, update 2016. Bewertung von Quell-Lebensräumen in der Schweiz. Entwurf für ein strukturelles und faunistisches Verfahren. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU. 33 S.