Eines Tages in Thüringen …

Vor 300 000 Jahren erfand der Homo erectus bilzingslebensis in der Gegend des heutigen Thüringens die Holzenergie. Als erster Mensch war er in der Lage, ein Stück Fleisch über dem Feuer zu braten oder einen einfachen Teig aus zermahlenen Samen über heissen Steinen zu einem Fladenbrot zu backen. Damit erschloss sich der Menschheit ein grösserer Anteil der in der Nahrung enthaltenen Energie, indem bisher ungeniessbare rohe Teile nun gekocht oder gebraten werden konnten. Die Beherrschung des Holzfeuers ermöglichte es dem Menschen zudem, seinen Lebensraum um solche Gebiete zu erweitern, die nachts oder im Winter bisher zu kalt waren. Von dieser Errungenschaft der Erfindung der Holzenergie mussten unsere Vorfahren selber derart überrascht gewesen sein, dass sie rund 288 000 weitere Jahre brauchten, bis sie den nächsten energietechnischen Meilenstein erreichten. Erst 12 000 vor Christus schafften sie es nämlich, grössere glühende Holzstücke in Schalen aus frischem Ton zu transportieren. Damit entfiel das mühsame Anreiben von Zunderschwamm und Moos an jedem neuen Lagerplatz. Zum ersten Mal war Wärme transportierbar geworden, gleichsam war der Vorläufer der Fernwärme geboren.

Die Erfindung der Holzenergie war derart clever, dass sie nicht nur die Entwicklung der Menschheit überhaupt ermöglichte, sondern dass sie auch bis weit in die Neuzeit hinein keine wesentlichen Verbesserungen benötigte, um im Energiemarkt nahezu konkurrenzlos bestehen zu können. Erst mit der einsetzenden Industrialisierung und dem rasanten Aufkommen fossiler Energien wie Kohle, Heizöl und Erdgas trat die «Wärme aus dem Wald» etwas in den Hintergrund. Zumindest bis zu den Ölkrisen der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts, welche zum ersten Mal den fossilen und den nuklearen Alltag entzauberten. Tschernobyl 1986, Fukushima 2012, der drohende Klimawandel und zuletzt der Ukrainekrieg liessen den ältesten, erneuerbaren und CO²-neutralen Energieträger endgültig wieder aus seinem Dornröschenschlaf erwachen.

Was ist Energieholz?

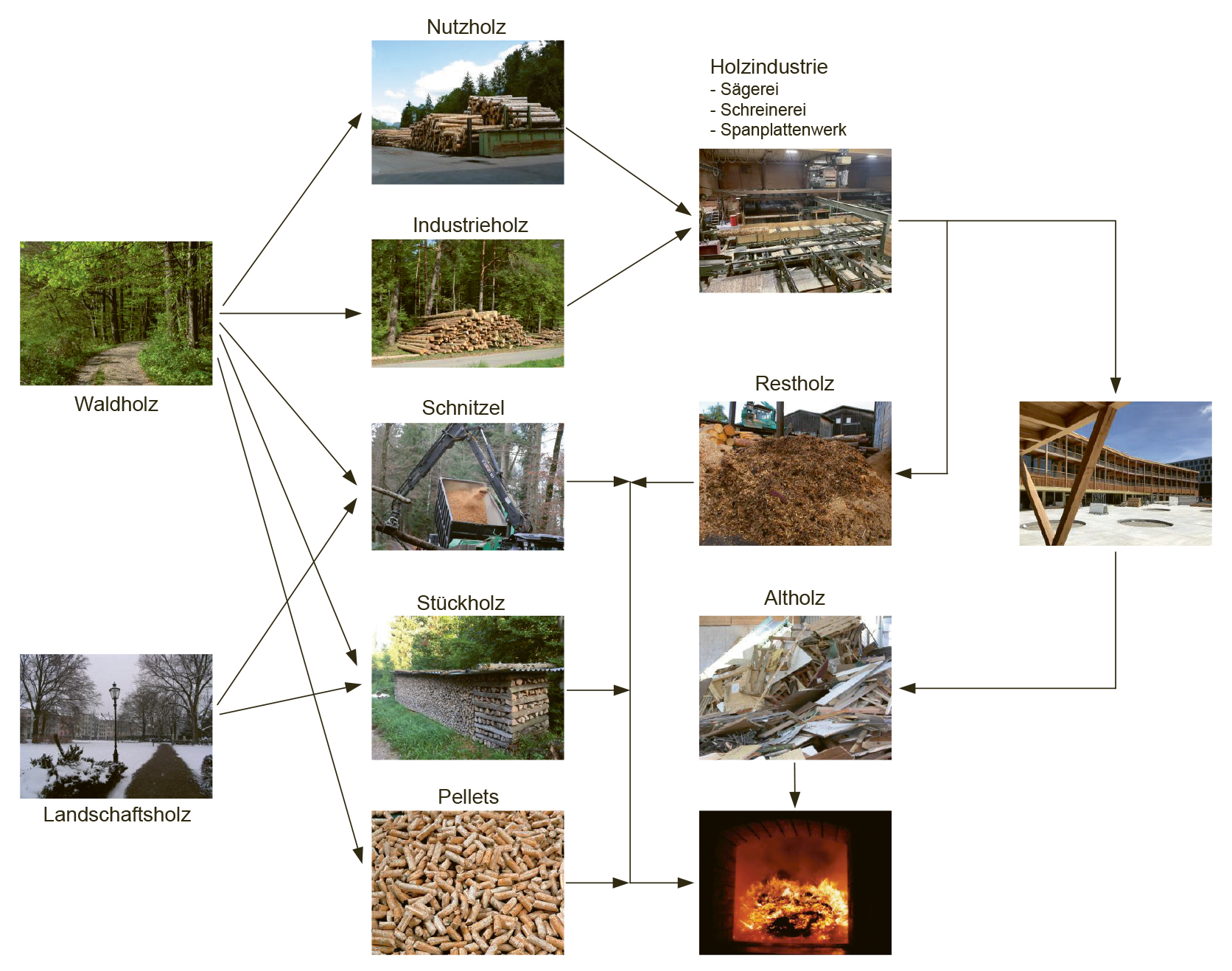

Alles Energieholz stammt ursprünglich aus dem Wald (Waldholz) oder aus der Landschaft (Landschaftsholz). Aus dem Wald kommt aber nicht nur Energieholz, sondern auch Nutzholz und Industrieholz. Zum Nutzholz gehören die qualitativ hochwertigen Sortimente, welche zunächst für die stoffliche Verwertung in die holzverarbeitende Industrie gehen und dort zu Möbeln, Holzbauten, Fenstern, Türen, Papier und Spanplatten verarbeitet werden. Dabei fällt bei jedem Verarbeitungsschritt Restholz an, welches sich meist nur als Industrie- oder Energieholz eignet. Die qualitativ minderwertigen Sortimente aus dem Wald finden entweder direkt als Energieholz oder als Industrieholz (Spanplattenproduktion) Verwendung. Erreicht der Holztisch, das Holzfenster oder das Holzhaus das Ende seiner Lebensdauer, lässt es sich schliesslich noch als Altholz energetisch nutzen. Aus volkswirtschaftlicher und klimapolitischer Sicht ist diese kaskadenartige Nutzung des Holzes äusserst sinnvoll. Letztlich entscheiden aber der erzielbare Marktpreis und die Aufbereitungskosten darüber, in welche Verwertungspfade das Holz fliesst (Abb. 1).

Abb. 1: Energieholzfällt direkt im Wald oder entlang der gesamten Holzverarbeitungskette an. (Quelle: Holzenergie Schweiz)

Aktuelle Nutzung

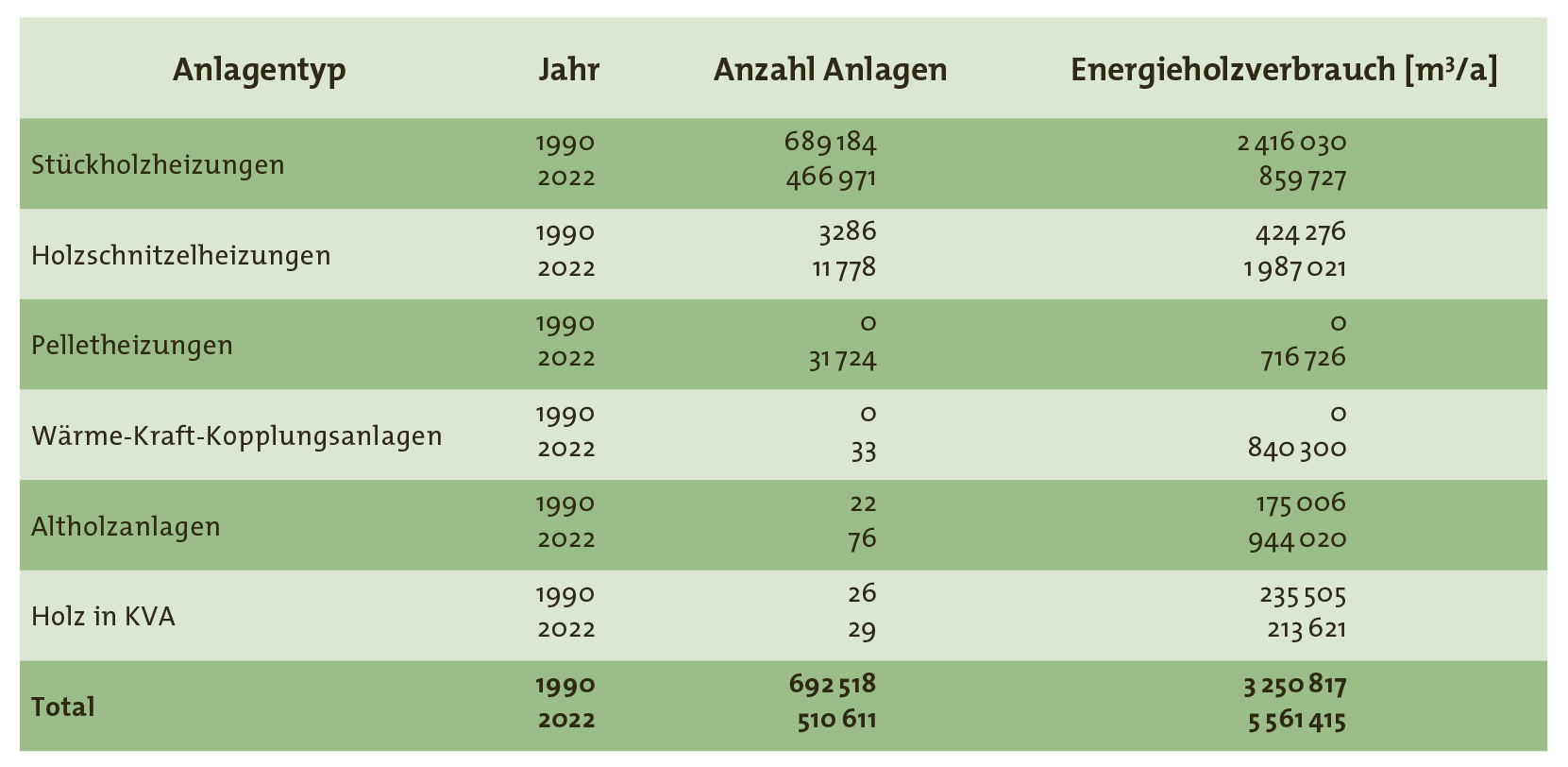

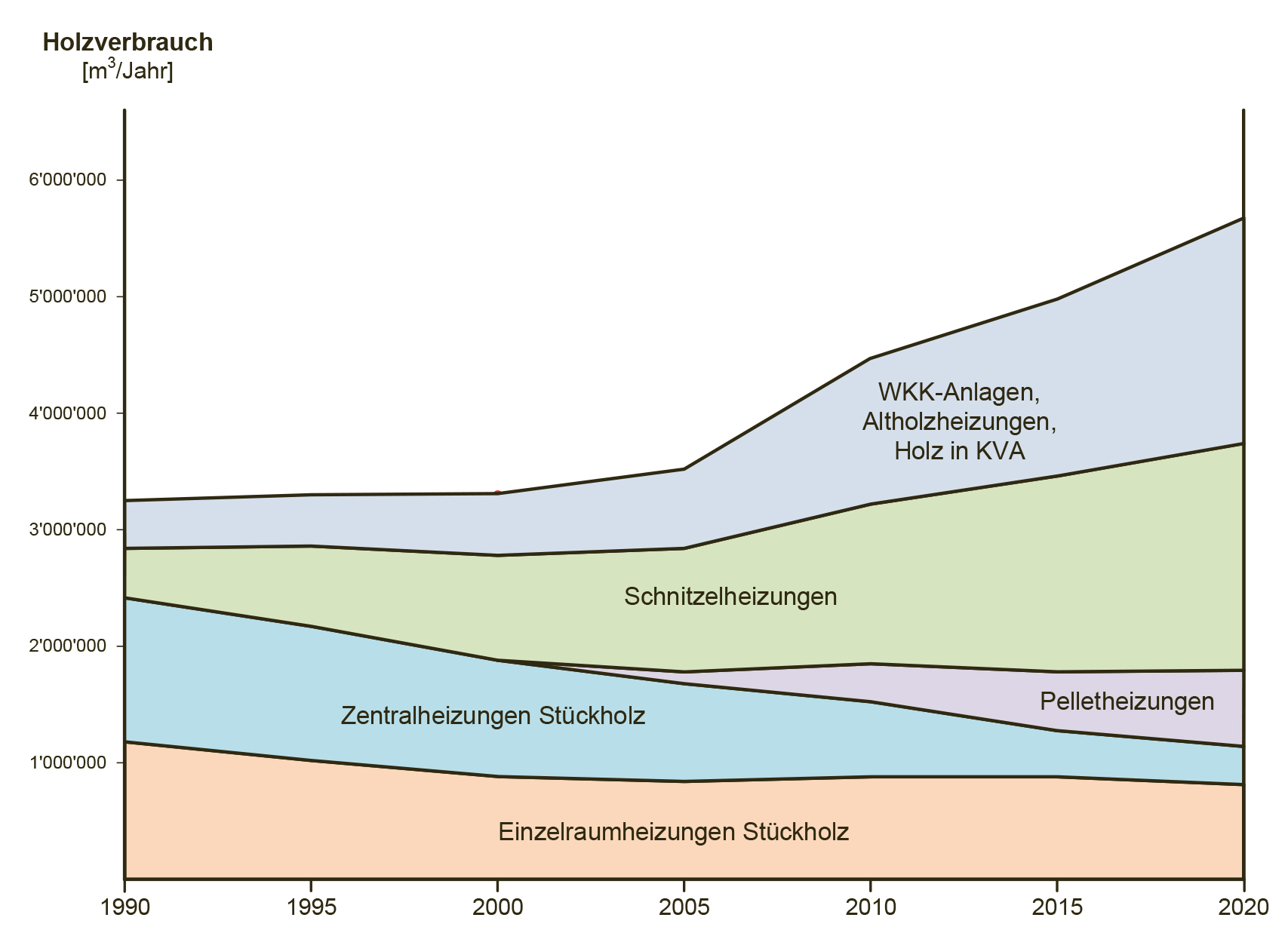

1990 waren in der Schweiz insgesamt 692 611 kleine und grosse Holzheizungen installiert, welche 3 250 817 m³ (Festmeter) Waldholz, Landschaftsholz, Restholz und Altholz in Form von Stückholz, Holzschnitzeln oder Pellets verbrauchten. Bis Ende 2022 ist die Zahl der Anlagen auf 510 518 zurückgegangen, während gleichzeitig der jährliche Verbrauch um über 70 % auf 5 561 817 m³ angestiegen ist. Der grösste Zuwachs entfiel auf die automatischen Schnitzel- und Pelletheizungen. Stark zurückgegangen ist der Holzverbrauch der handbeschickten Stückholzheizungen. Trotz dieses Trends zum automatischen Heizen waren Ende 2022 immer noch 466 971 Stückholzheizungen installiert. Davon entfielen 440 930 auf Einzelraumheizungen (Öfen). In «normalen» Zeiten werden also diese vielen installierten Kleingeräte nur sehr wenig genutzt. Dass sie aber für die Versorgungssicherheit eine bedeutende Rolle spielen können, hat sich im Sommer 2022 gezeigt, als plötzlich für viele zusätzlichen Geräte Energieholz nachgefragt wurde (Abb. 2).

Abb. 2: Entwicklung der Holzenergienutzung zwischen 1990 und 2022.

(Quelle: Schweizerische Holzenergiestatistik 2022, BFE, angepasst)

Alle Holzfeuerungen zusammen decken heute rund 11 % des Wärme- bzw. knapp 6 % des Gesamtenergiebedarfs unseres Landes. Die Holzenergie ist damit nach der Wasserkraft zwar unsere zweitwichtigste erneuerbare Energie, aber sie wird quantitativ immer nur einen überschaubaren Teil unserer Energieprobleme lösen können. Qualitativ hingegen weist die Wärme aus dem Wald einige echte Trümpfe auf.

Hohe Temperaturen und Entlastung Winterstrombedarf

Auch heute noch werden in der Schweiz über die Hälfte aller Gebäude mit Heizöl oder Erdgas beheizt. Ein Grossteil davon benötigt Vorlauftemperaturen von mindestens 60°C. Da bei der Verbrennung von Holz Temperaturen von über 1000°C entstehen, sind Holzheizungen für solche Anwendungen geeigneter als Wärmepumpen und vermögen so die hohe Nachfrage nach kostbarem Winterstrom zu vermindern. Im Ein- und Mehrfamilienhaus stehen Pelletheizungen im Vordergrund. Dank der sehr hohen Energiedichte der Pellets lassen sich oftmals bestehende Öltankräume ohne grossen Aufwand zu Pelletlagern umnutzen, und der Betriebsaufwand ist beinahe so gering wie bei Öl- und Gasheizungen. Im grösseren Leistungsbereich haben sich die Holzschnitzelheizungen definitiv etabliert, immer öfters als Energiequelle für Wärmeverbünde. Diese Lösung bietet den Eigentümerinnen und Eigentümern der angeschlossenen Liegenschaften nicht nur den höchsten Komfort und stabile Energiepreise, sondern ermöglicht auch den Einbezug weiterer Wärmequellen. Zudem stellt eine grosse, zentrale Wärmeerzeugung, welche mit modernster Filtertechnologie ausgerüstet ist, aus lufthygienischer Sicht (Feinstaub) eine optimale Lösung dar. Den Einzelraumheizungen schliesslich kommt dank ihrer grossen Zahl eine nicht vernachlässigbare Bedeutung zur Sicherstellung der Energieversorgung zu. Ein weiterer Trumpf der Holzenergie liegt darin, dass mittels Wärme-Kraftkopplung WKK die Erzeugung von hochwertigem Winterstrom möglich ist. Im oberen Leistungsbereich sind dies Dampfturbinen, im mittleren Leistungsbereich hauptsächlich ORC-Turbinen, bei welchen anstelle von Wasser ein Thermoöl verdampft wird. Und im kleinen Leistungsbereich finden wir die Holzvergaser. Allen Technologien gemein ist, dass sich im besten Fall lediglich 30 % Strom erzeugen lässt, während der Rest als Wärme anfällt. Damit keine Wärme ungenutzt bleibt, sollten diese Anlagen ausschliesslich wärmegeführt betrieben werden.

Abb. 3: Mehr Holzenergie...

«Pferdefüsschen» Feinstaub

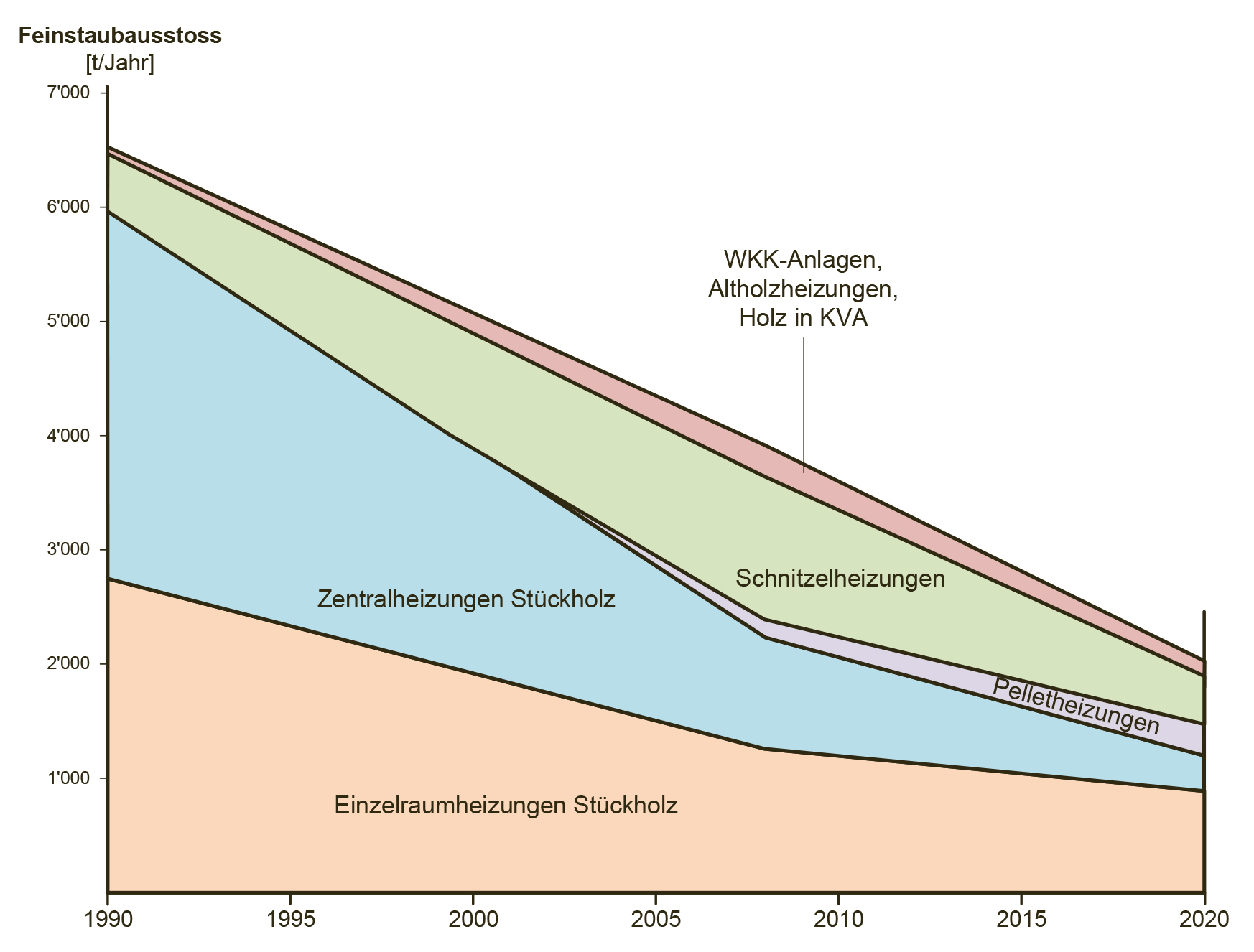

Die gegenüber anderen Heizsystemen erhöhten Feinstaubemissionen werden oft als «Argument» gegen die Holzheizungen ins Feld geführt. Tatsächlich verkennen solche Aussagen die grossen diesbezüglichen Fortschritte, welche die moderne Heizungs- und Abscheidetechnik in den letzten 20 Jahren erzielt hat. Motor dieser Entwicklung war einerseits die Luftreinhalte-Verordnung LRV, deren Vorschriften entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik regelmässig angepasst und verschärft werden. Andererseits gelang es einer innovativen Holzheizungsbranche, diese gesetzlichen Herausforderungen stets anzugehen und in sinnvolle technische und betriebliche Lösungen umzusetzen. Dank des forcierten Ersatzes alter, oftmals schlecht betriebener Heizungen durch moderne Geräte liessen sich die Feinstaubemissionen der Holzheizungen insgesamt auf rund einen Drittel reduzieren, und der scheinbare Pferdefuss wird mehr und mehr zu einem «Pferdefüsschen» (Abb. 3 und 4).

Abb. 4: ...gleich weniger Feinstaub.

(Quelle: Hammer, St. et al. Bundesamt für Energie: Analyse von Hemmnissen und Massnahmen zur Ausschöpfung des Holzenergiepotenzials. Zürich, 2021).

Zunehmende Bedeutung für den Forstbetrieb

Lange Zeit war das Energieholz ein typisches Koppelprodukt, welches bei der Waldpflege und bei der Bewältigung von Sturm- und Borkenkäferschäden anfällt, und viele grössere Holzheizungen wurden hauptsächlich erstellt, um diese Holzsortimente sinnvoll energetisch nutzen zu können. Mittlerweile ist das Energieholz jedoch auf dem besten Weg, zu einem eigenständigen Element der forstlichen Nutzung und zu einem eigentlichen Motor für die Wirtschaftlichkeit der Forstbetriebe zu werden.

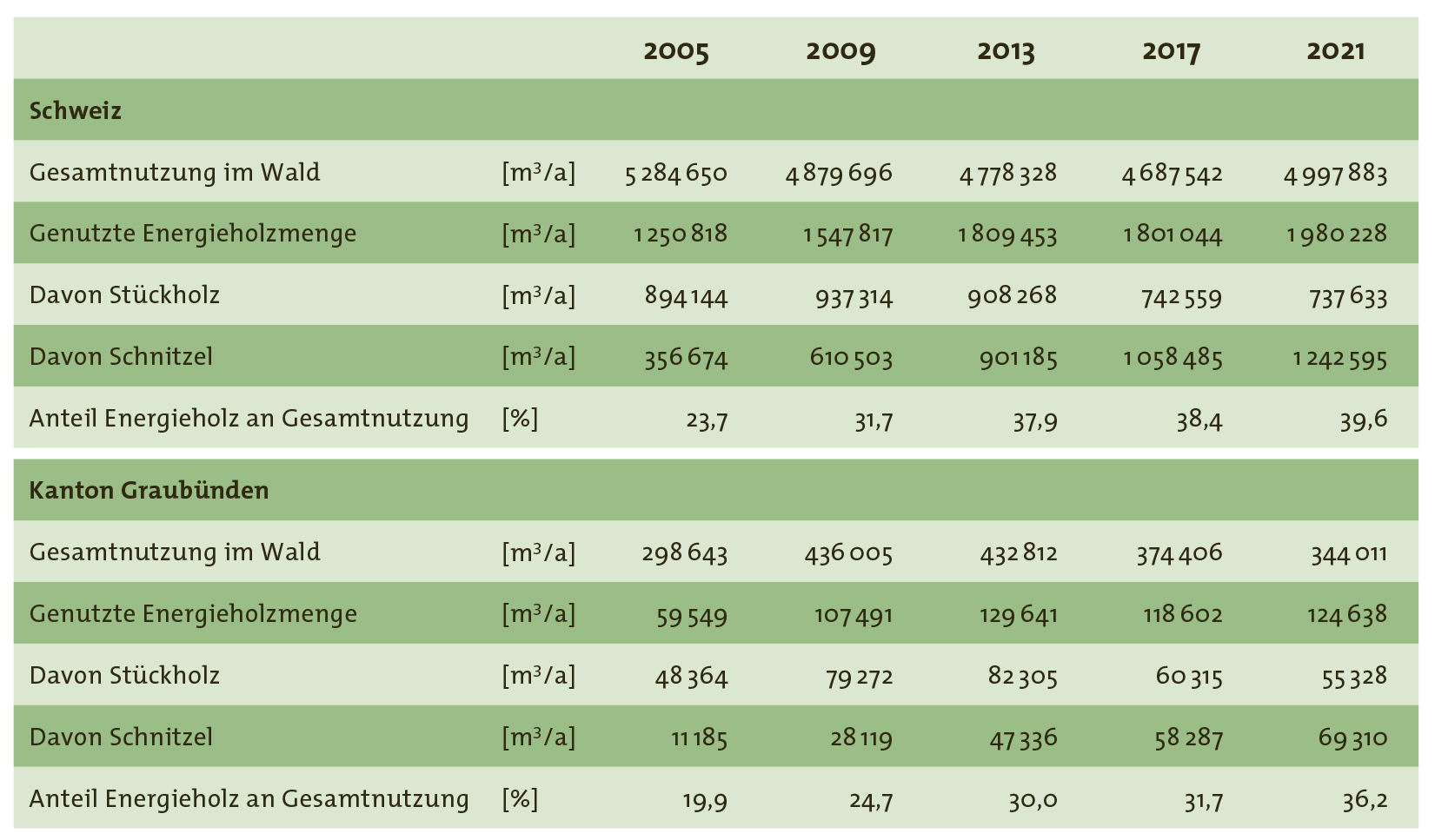

Gesamtschweizerisch gesehen lag der Anteil des Energieholzes an der gesamten forstlichen Nutzung im Jahr 2005 bei 23,7 %, und über 71 % davon waren Stückholz. Dieser Anteil stieg kontinuierlich an und betrug 2021 39,6 %. Davon waren 63% Schnitzel. Die Entwicklung im Kanton Graubünden verlief ähnlich: Der Anteil des Energieholzes stieg von 19,9 % im Jahr 2005 bis ins Jahr 2021 auf 36,2 %. Waren 2005 noch 81 % des im Bündner Wald geernteten Energieholzes Stückholz, lag dieser Wert 2021 nur noch bei 44 %, nachdem 2018 erstmals mehr Schnitzel als Stückholz produziert wurden (Abb. 5).

Abb. 5: Entwicklung der Ernte von Energieholz 2005 bis 2021 in der Schweiz und im Kanton Graubünden.

(Quelle: Schweiz. Forststatistik).

Ausblick

Dass die «Bäume nicht in den Himmel wachsen» und das Energieholzpotenzial begrenzt ist, war immer klar. Geht man von einem nachhaltig nutzbaren Potenzial von 7 bis 8 Mio. m³ pro Jahr aus, wird dieses heute gesamtschweizerisch bereits zu fast drei Vierteln ausgeschöpft. Seit 2021 hat die Nachfrage nach zusätzlichem Energieholz in Form von sehr vielen neuen und geplanten, kleinen und grossen Anlagen nochmals stark zugelegt. Das zusätzliche Energieholzpotenzial besteht zum überwiegenden Teil aus Wald- und Landschaftsholz. Im Durchschnitt wurden zwischen 2004 und 2021 im Schweizer Wald knapp 5 Millionen m³ Holz geerntet. Das entspricht etwa der Hälfte des effektiv nachwachsenden «biologischen» Potenzials des Waldes. Wie viel effektiv nutzbar ist, hängt in erster Linie vom erzielbaren Preis, der Erschliessung, der personellen Kapazitäten der Forstbetriebe sowie von anderen Nutzungseinschränkungen ab.

Andreas Keel ist Geschäftsleiter der Holzenergie Schweiz.