Herr Uffer, Sie bauen in Tinizong eine leistungsfähige Säge mit Trocknung auf. Woher stammen die gebrauchten 30 000 m3? Kommt das alles aus dem Tal Surses in passender Qualität zusammen?

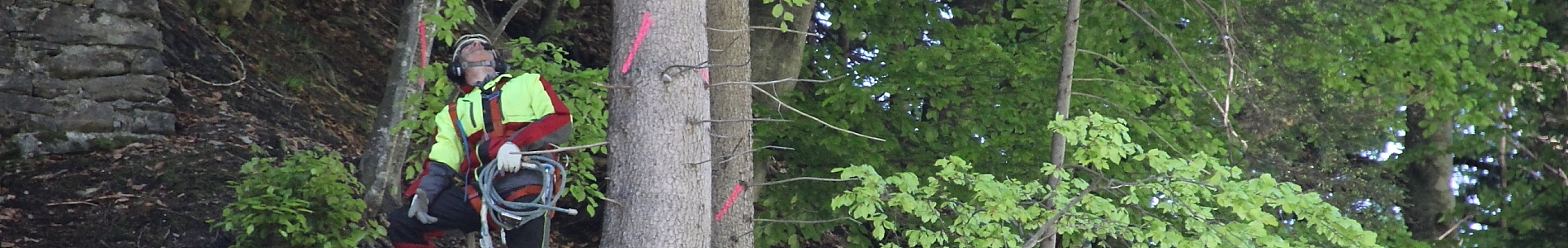

Mit der Gemeinde Surses konnten wir einen Liefervertrag über den gesamten Holzeinschlag (inkl. Energieholz) vereinbaren. So werden rund 8000 m³ Rundholz aus der eigenen Gemeinde auf dem neuen Sägewerk eingeschnitten. Zurzeit sind wir mit den umliegenden Gemeinden an der Erarbeitung weiterer Holzlieferverträge. Resurses soll zu einem regionalen Gemeinschaftsprojekt aller Waldbesitzer in Mittelbünden zusammenwachsen. Darüber hinaus werden uns noch verschiedene Forstunternehmer bei der Beschaffung und der kontinuierlichen Anlieferung unterstützen. Holz soll nicht mehr überaltern oder aus Kostengründen ungenutzt im Wald liegen bleiben. Die aktuelle Marktlage zeigt, was wir für Schätze vor der Haustüre haben.

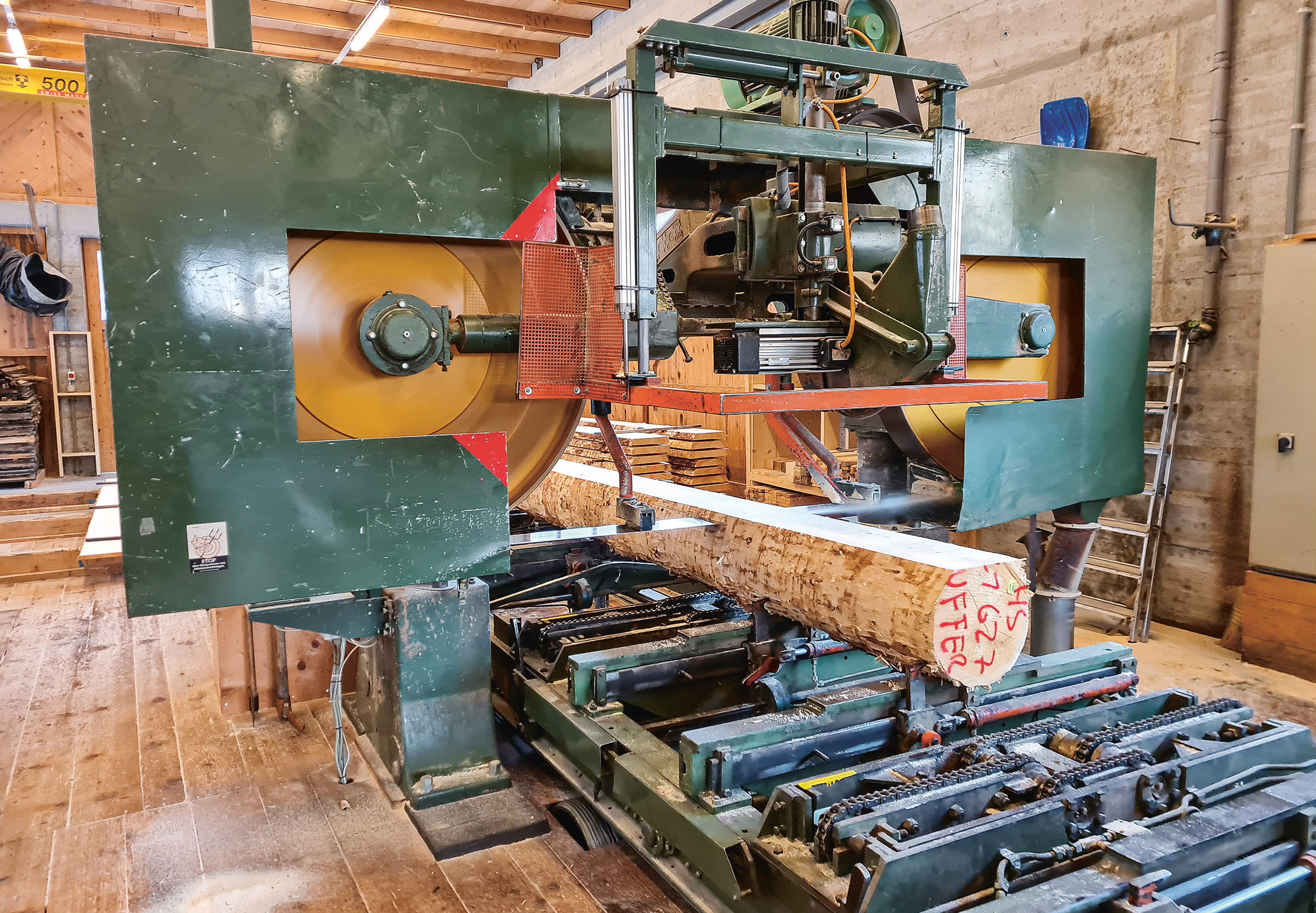

Welche Rundholzsortimente wollen Sie verarbeiten?

Baumarten? 100 Prozent Nadelholz: circa 95 Prozent Fichte und 5 Prozent Lärche. Durchmesser? 30 cm bis 100 cm. Längen? Aus Effizienzgründen wird unser Sägewerk nur Längen bis 5 Meter einschneiden. Wir wollen uns mittelfristig auf Halbfabrikate fokussieren, die später einer Holzveredelung in einem Leim- und Hobelwerk zugeführt werden. Spezialitäten und Überlängen sollen die bestehenden Sägereien mit passender Infrastruktur zu entsprechend höheren Einschnittpreisen übernehmen.

Welche Produkte werden daraus entstehen?

Die Veredelung zu klassischem CLT, BSH, KVH, DUO ist ein erster Schritt. Vielmehr wollen wir aber zukünftig innovative Bauteile für die Bauindustrie entwickeln und verkaufen. Ich denke da an marktfähige Hybrid-Kombinationen, die mit einer innovativen Gebäudetechnik kombiniert sind. Unsere Zielgruppe ist nicht in erster Priorität der konventionelle Handel, sondern der Endkunde. Auch die Oberflächenbehandlung muss eine wichtige Rolle spielen. Die Bündner Holzbauer und Schreiner sind sehr nahe am Markt und kennen die Bedürfnisse der Kunden. Wir haben viele Ideen …

Legen sie Wert auf eine bestimmte Zertifizierung des Rundholzes?

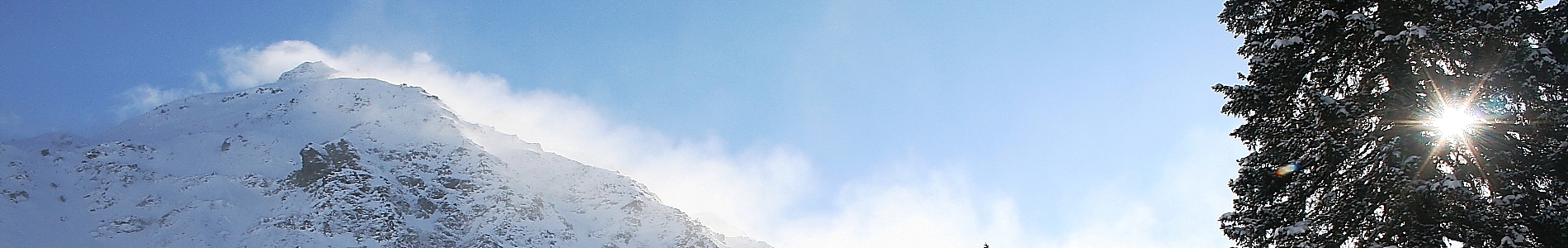

Im Schnittholzhandel zählen für uns die Labels Schweizer Holz sowie FSC. Für uns Bündner ist die Herkunft schon wichtig. Wir wollen in unserem Sägewerk nur Holz der kurzen Wege aus Mittelbünden und einige wenige Sortimente allenfalls aus anderen Regionen des Kantons verarbeiten. Den «Bündner Sympathievorteil» wollen wir auf unsere Produkte übertragen. Nach dem Motto: «FerienHolz für zu Hause» oder «Ein Stück Natur aus Graubünden».

Wäre das Schnittholz rein für den Bedarf der Uffer AG oder wird exportiert?

Nur ein kleiner Bruchteil des eingesägten Holzes wird in unserem Werk in Savognin verarbeitet. Um das zu ändern, ist eine kantonale Veredelung der Halbfabrikate nötig. Eine sinnvolle Weiterverarbeitung kann aber nur ab 100 000 m³ in der ganzen Produktbreite funktionieren. Wir benötigen dementsprechend, ähnlich wie das Projekt Resurses, weitere Kleinsägereien im Kanton Graubünden. Mit weiteren Sägereistandorten und gemeinsamen Zielen könnte man Waldbesitzer, Behörden, Forstunternehmer und das holzverarbeitende Gewerbe in einer funktionierenden Holzkette abbilden. Jeder kann davon profitieren. Die Energie, Arbeitsplätze, Wertschöpfung bleiben vor Ort, transportiert wird kein Rundholz mehr, sondern halbveredelte Produkte. Das sind wir der heutigen Zeit mit CO2-Problemen und mit zu viel Verkehr schuldig.

Wer würde die «kantonale Veredelung» besitzen? Sie? Oder wäre eine Genossenschaft denkbar?

Das soll kein Uffer-Monument werden. Wir sind offen für Partnerschaften, aber der Grundzug muss aus einem Guss kommen und es soll eine «Bündner Lösung» sein, die aus unserer Mitte entsteht und so von den Waldbesitzern unterstützt wird.

Wie kann der Wald, wie die Bevölkerung davon profitieren?

Einerseits werden wir mit dem Projekt Resurses und einer kantonalen Holzveredelung zusätzliche Wertschöpfung in unserer Region behalten. Anderseits bauen wir Abhängigkeiten im Ausland ab. Es kann wohl nicht sein, dass wir in unserm Waldkanton unsere Ressourcen verschenken und dann dem angeschlagenen globalen Markt ausgesetzt sind. Zudem planen wir einen Nachhaltigkeitsfonds, der viele kleine Umweltprojekte entlang unserer Passstrassen ermöglicht. Bei dieser Idee stehen nicht CO2-Zertifikate im Vordergrund, sondern konkret umsetzbare Projekte. Für jeden gefällten Baum wird ein Fixbetrag in diesen Fonds einbezahlt. Es gibt vor allem seitens Revierforstämter viele Ideen, dem Wald etwas zurückzugeben (Lawinen- und Steinschlagverbauungen, Aufforstungsprojekte, Baumschulen usw.). Ein gepflegter, intakter Schutzwald muss in jedem Eigeninteresse sein, denn Waldbesitzer, Behörden, Einwohner und Feriengäste können davon profitieren. Es ist eine Aufbruchstimmung spürbar. Diese Welle müssen wir jetzt nehmen, die Voraussetzungen im Waldkanton Graubünden waren nie besser als jetzt.

Das Interview führte Silke Schweizer.