Standörtliche Variabilität von subalpinen Fichtenwäldern

Im Kanton Graubünden ist die Vielfalt an subalpinen Fichtenwäldern gross. Nur im Wallis ist innerhalb der Schweiz noch eine ähnliche Vielfalt zu erwarten, aber dort sind die vorhandenen Standorttypen weniger gut dokumentiert als in Graubünden. Allen subalpinen Fichtenwäldern gemeinsam ist die typische Rottenstruktur. Sie unterscheiden sich bezüglich möglicher Baumarten sowie Wüchsigkeit, limitierender Faktoren und Verjüngung der Fichte.

Autor: M. Frehner

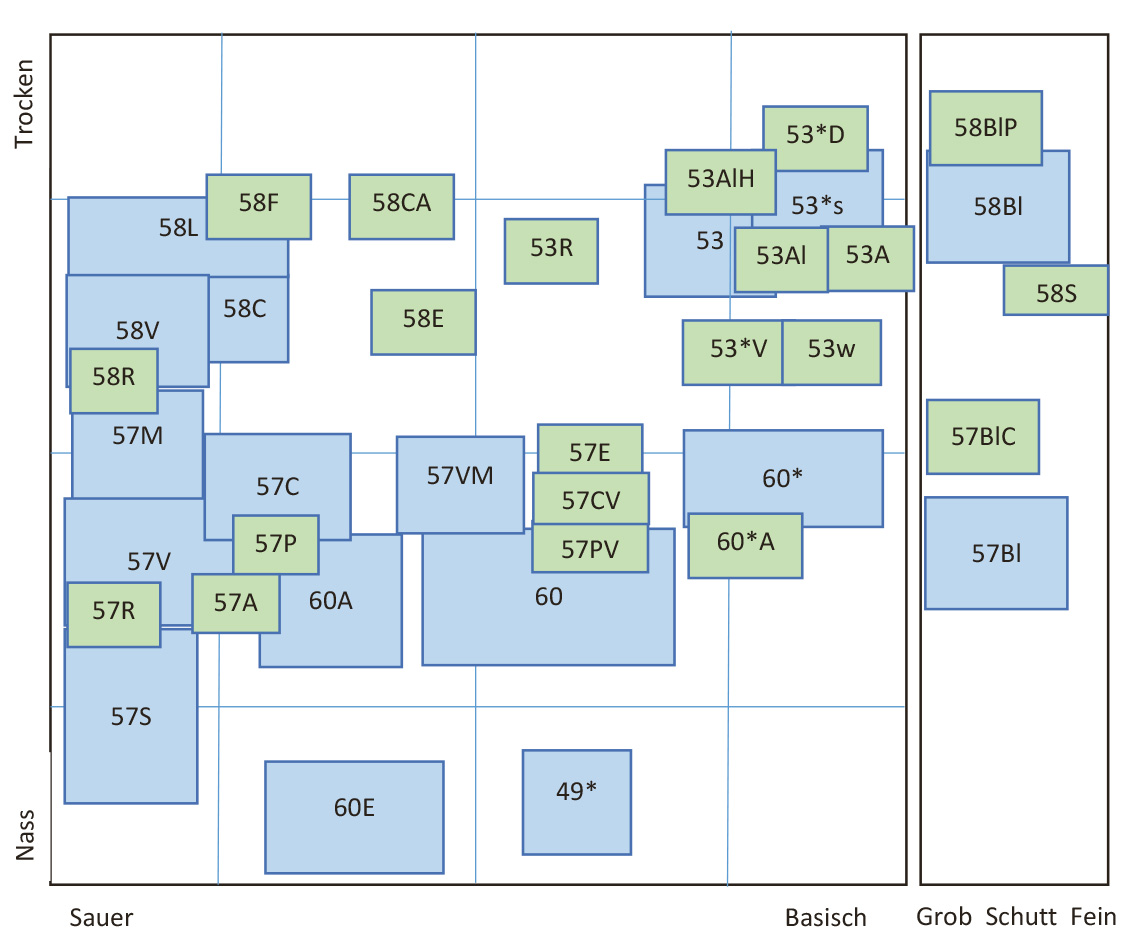

Übersicht über die subalpinen Fichtenwälder Graubündens

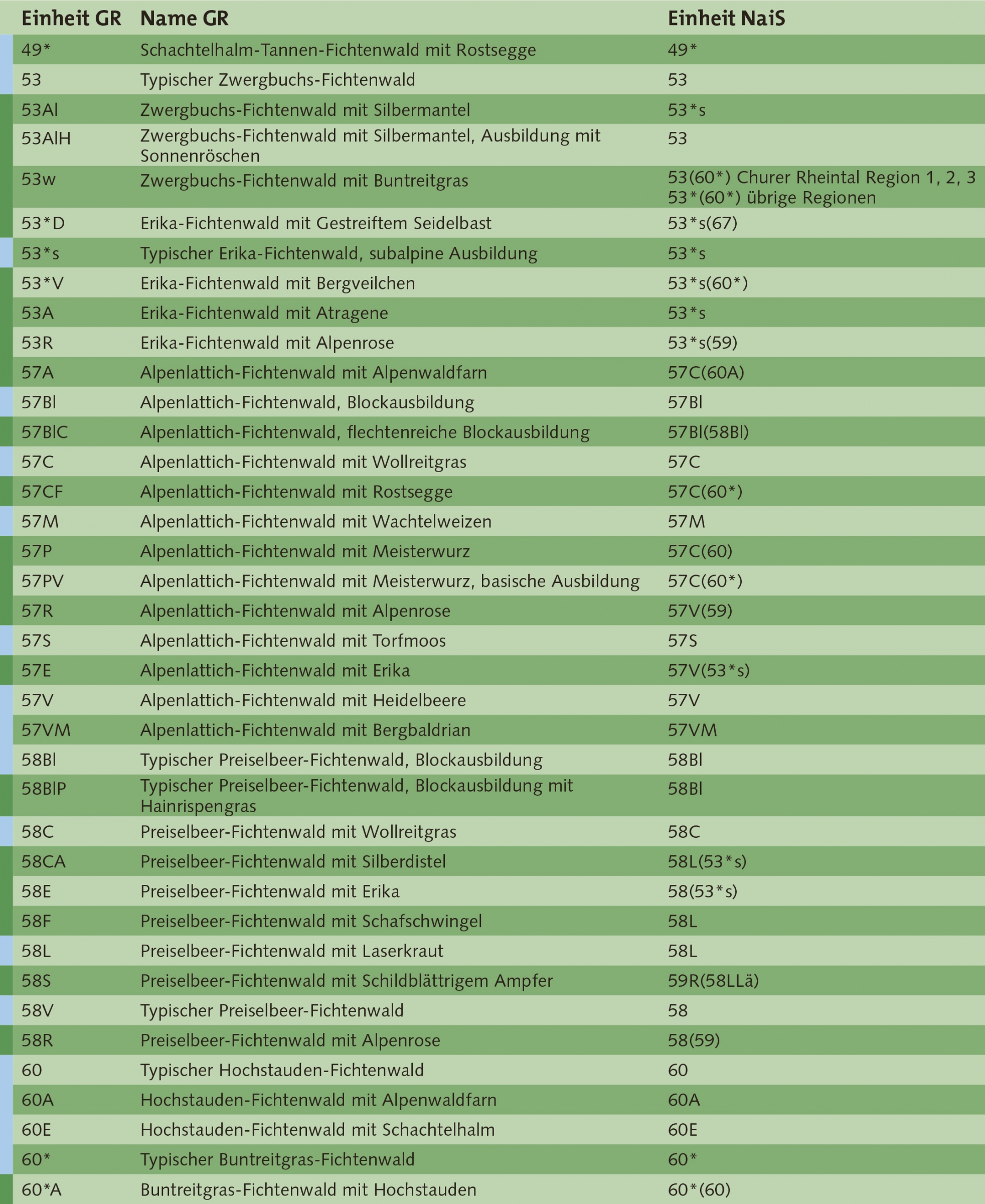

Nach FREY et al 1998–2004 gibt es in Graubünden im Bereich der subalpinen Fichtenwälder 38 verschiedene Standorttypen (Abb. 1 und Tabelle 1).

Im Folgenden wird auf die blau markierten Standorttypen eingegangen, um die Variabilität aufzuzeigen, wobei aus Platzgründen jeweils nur die Nummern verwendet werden.

Was wächst noch ausser der Fichte?

Obwohl in den Klimawäldern dieser Standorttypen klar die Fichte dominiert, sind je nach Standorttyp auch andere Baumarten möglich. In ARGE 2020 wurden die pro Standorttyp möglichen Baumarten aufgrund von Informationen in standortkundlichen Schlüsseln, Vorkommen auf LFI-Flächen im entsprechenden Standorttyp und gutachterlicher Einschätzung zugeteilt. Bei den seltenen Standorttypen ist diese Zuordnung weniger zuverlässig als bei den häufigen.

Wie wüchsig sind die subalpinen Fichtenwälder?

Die Wüchsigkeit der subalpinen Fichtenwälder unterscheidet sich stark (Abb. 2).

In ARGE 2020 sind Angaben zur maximalen Bestandshöhe vorhanden, diese beruhen aber auf Schätzungen und sind deshalb nicht sehr genau. Es wäre wünschenswert, für die häufigeren Standorttypen Auswertungen zur Wüchsigkeit mithilfe der LFI-Daten zu machen, dann wäre die Qualität der Angaben zur Bestandshöhe besser und zusätzlich könnten Angaben zum Zuwachs gemacht werden.

Was limitiert die Fichte in der subalpinen Stufe und wie verjüngt sie sich?

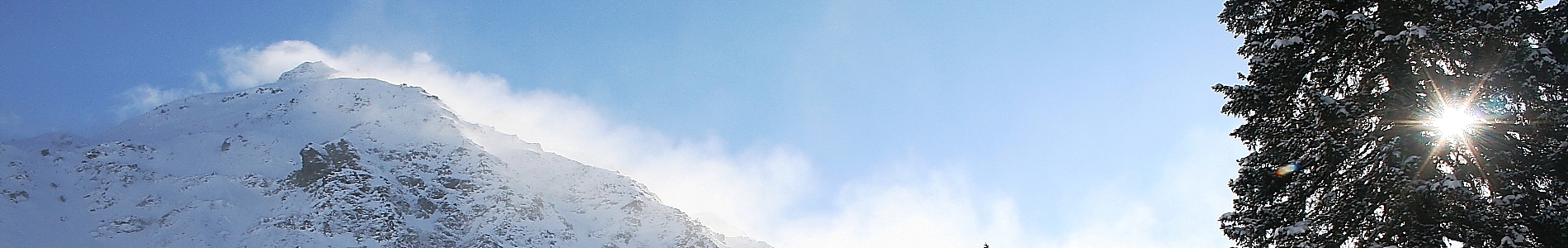

Frosttrocknis ist oft ein entscheidender limitierender Faktor für die obere Grenze der Fichte. Sie wirkt besonders stark, wenn die Vegetationsperiode zu kurz ist für die genügende Verholzung und die Knospenbildung. Kuppenlagen mit geringer Schneebedeckung und lang andauerndem Bodenfrost sind besonders betroffen. Standorttypen im trockenen Bereich vom Ökogramm (58Bl, 58C, 58L, 58V, 53, 53*s) sind besonders gefährdet.

Wärmemangel ist ein weiterer entscheidender limitierender Faktor für die ober Grenze der Fichte. Die Fichte ist hier deshalb auf genügend Wärme und damit auf direkte Sonnenstrahlung angewiesen. Standorttypen im frischen bis nassen Bereich vom Ökogramm (49* 57Bl 57C 57S 57V 57VM 60 60A 60* 60E) sind besonders gefährdet.

Schneemechanische Schäden limitieren das Aufkommen der Verjüngung oft. Schneekriechen und vor allem an südexponierten Steilhängen Schneegleiten beschädigen an ungünstigen Kleinstandorten (z. B. Mulden ohne Schutz durch Totholz oder Steine) die Verjüngung oft stark. Schneebruch beeinträchtigt vor allem grössere Fichten mit Schiefstand sowie kurze oder ungleichförmige Kronen im Einzelstand.

Schneeschimmel wirkt vor allem auf schneereichen Kleinstandorten mit langer Schneebedeckung limitierend. Standorttypen im frischen Bereich vom Ökogramm (57C, 57V, 57VM, 60*) sind stark gefährdet, jene im feuchten bis nassen Bereich (49*, 57Bl, 57S, 60, 60A, 60E) sind besonders stark gefährdet.

Üppige Bodenvegetation erschwert die Verjüngung oft. Sie kann dazu führen, dass auch auf einem eigentlich verjüngungsgünstigen Kleinstandort keine Fichten aufkommen. Standorttypen im frischen bis nassen Bereich vom Ökogramm (49* 57Bl 57C 57S 57V 57VM 60 60A 60* 60E) sind besonders gefährdet.

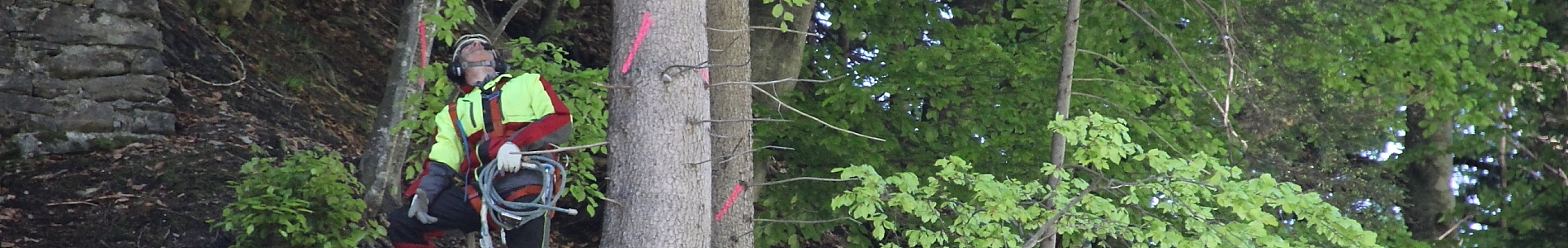

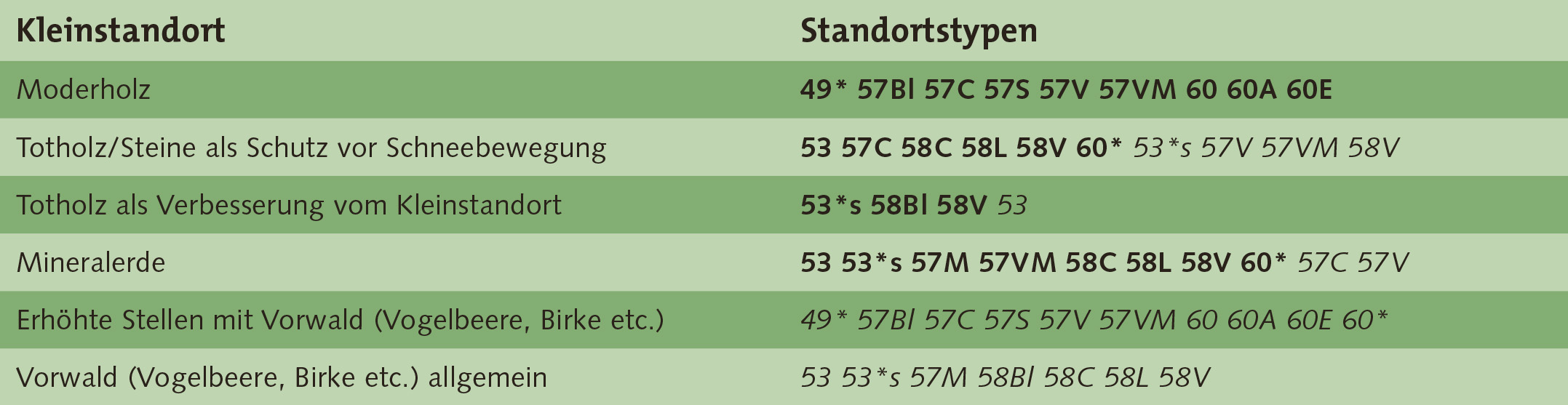

Je nach Standorttyp sind Moderholz, Mineralerde, Totholz als Schutz vor Schneebewegungen sowie Vorwälder wichtig bis sehr wichtig für die Verjüngung. Angaben dazu sind in FREHNER et al 2005 vorhanden, diese werden in Tabelle 4 mit Expertenwissen und Analogieschlüssen ergänzt.

Die Verjüngung der Fichte kommt wegen der vielen limitierenden Faktoren subalpin meistens nicht flächig auf, sondern nur auf besonders günstigen Kleinstandorten, die sich je nach Standorttyp unterscheiden können. Damit wird schon mit der Verjüngung die Struktur des späteren Bestands beeinflusst. Bei vielen nadelwaldfeindlichen Kleinstandorten können sich keine geschlossenen Bestände bilden. Dies und das starke Auftreten von Wind und Schneefall in diesen Lagen fördert die Bildung von Rotten. Da die Verjüngung subalpin zudem nur langsam wächst, hat sie hier bei waldbaulichen Aktivitäten immer eine hohe Priorität.

Dr. Monika Frehner ist Forstingenieurin und Standortkundlerin.

Literaturverzeichnis auf www.buendnerwald.ch