Die Fichte und ihre Mykorrhizapilzpartner

Wen freut es nicht, beim Spaziergang durch den herbstlichen Fichtenwald auf einen Steinpilz oder farbenprächtigen Fliegenpilz zu stossen! Dabei sind die Fruchtkörper nur ein kleiner, für uns sichtbarer Teil der Pilze. Die feinen Pilzfäden bilden Myzelien im Boden und erschliessen Nährstoffe mit Hilfe von Enzymen. Einige Waldpilze sind Mykorrhizapilze, die eine Symbiose mit Baumwurzeln eingehen. Die Fichte bildet die sogenannte Ektomykorrhiza-Symbiose mit Schlauch- und Ständerpilzen aus, die dem Baum Nährstoffe im Austausch für Zucker aus der Photosynthese liefern (Abb. 1).

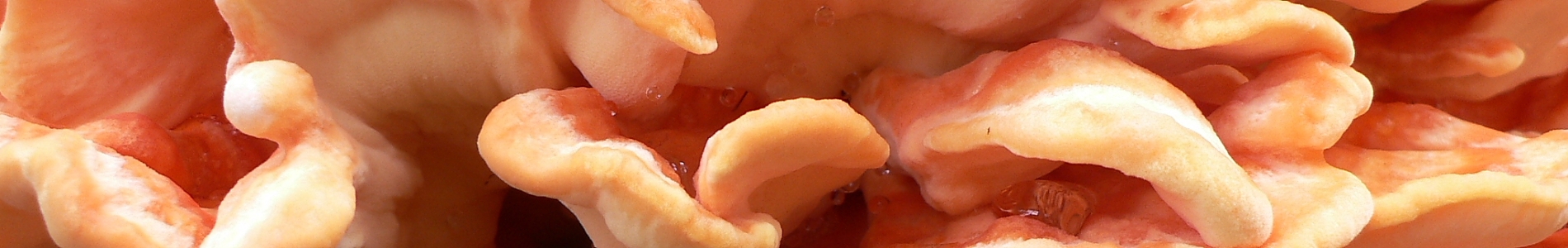

Abb. 1. Feinwurzeln einer jungen Fichte besiedelt mit dem Dunkelscheibigen Fälbling (Hebeloma mesophaeum). Der Mykorrhizapilz erhält Zucker aus der Photosynthese im Austausch für Nährstoffe und Wasser, die er mit seinen feinen, gelb-weisslichen Hyphen aus dem Boden aufnimmt und via die mykorrhizierten Feinwurzeln der Fichte abgibt. (Bild: S. Egli, WSL)

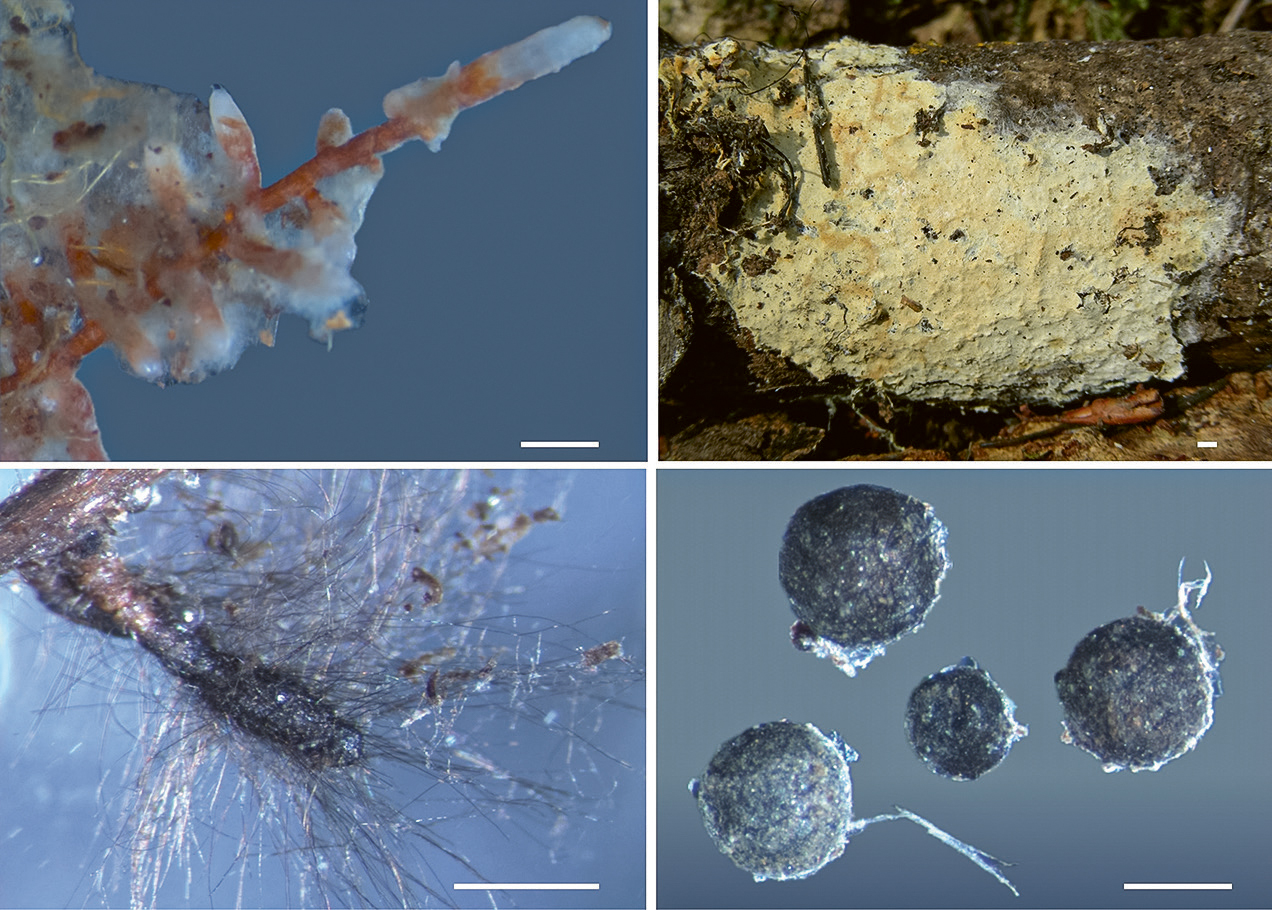

Dabei umhüllen die Pilze jede einzelne der feinsten Wurzelspitzen mit einem dichten Hyphengeflecht und wachsen zwischen den Rindenzellen, wo der Stoffaustausch stattfindet. Die feinen Hyphen vergrössern die Wurzeloberfläche und verbessern die Nährstoffversorgung ihrer Baumpartner markant. Mykorrhizapilze stellen demnach die Schnittstelle für die Nährstoffaufnahme zwischen Baum und Boden dar und sind gleichzeitig wichtig als Kohlenstoffspeicher im Boden. Etwa 20 % des durch Photosynthese gewonnenen Kohlenstoffes gelangt in Form von Zucker über die Wurzeln in die Pilze. Dies ermöglicht es den Pilzen, sich im Boden zu vernetzen, neue Wurzeln zu besiedeln und Fruchtkörper zu bilden, die der Verbreitung über Sporen und der genetischen Anpassung dienen. Die Vielfalt der Mykorrhizapilze im Fichtenwald ist oft gross mit über 50 Pilzarten an den Wurzeln eines einzelnen Baumes. Die Mykorrhizapilzgemeinschaft an den Wurzeln besteht meist aus wenigen dominanten und vielen selteneren Arten. Unter den häufigen Pilzarten finden sich oft solche mit unscheinbaren Fruchtkörpern wie zum Beispiel der Fransige Wollrindenpilz (Amphinema byssoides), dessen Fruchtkörper resupinate «Myzelmatten» auf Holzstücken formen, oder Cenococcum geophilum, der keine Fruchtkörper, sondern kleine, widerstandsfähige Sklerotien im Boden bildet (Abb. 2).

Abb. 2. Zwei verbreitete Mykorrhizapilzarten an den Wurzeln von Fichten. Sie bleiben oberirdisch oft unentdeckt, weil sie nur unscheinbare (z. B. der Fransige Wollrindenpilz, Amphinema byssoides, oben) oder keine oberirdischen Fruchtkörper, dafür unterirdische Dauerorgane (Cenococcum geophilum, unten) ausbilden (Massstab 1 mm). (Bilder: WSL; A. byssoides Fruchtkörper J. Gilgen)

Erst molekulare Untersuchungen zeigten die Wichtigkeit dieser Pilze in Fichtenwäldern der Schweiz und ganz Europa (Peter et al. 2001b, van der Linde et al. 2018, Jörgensen et al. 2024). Bei den Grosspilzen sind die Schleierlinge (Cortinarius) und Täublinge (Russula) die artenreichsten und häufigsten Gattungen in unseren Fichtenwäldern. Die Zusammensetzung ist räumlich und zeitlich dynamisch und passt sich den gegebenen Umweltbedingungen an. Eine hohe Vielfalt dieser Pilze gewährleistet eine optimale Ausschöpfung der Bodenressourcen und Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen und Störungen, da sich Mykorrhizapilzarten in ihren Funktionen ergänzen (Peter et al. 2013).

Stickstoffdeposition reduziert die Vielfalt der Mykorrhizapilze in Fichtenwäldern

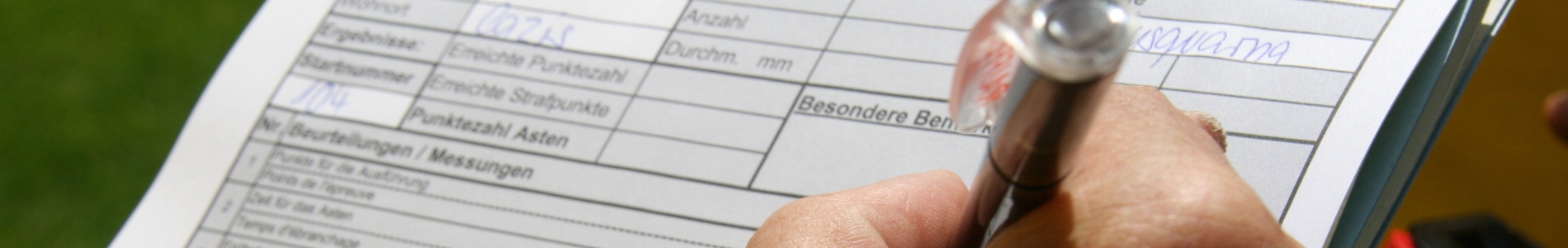

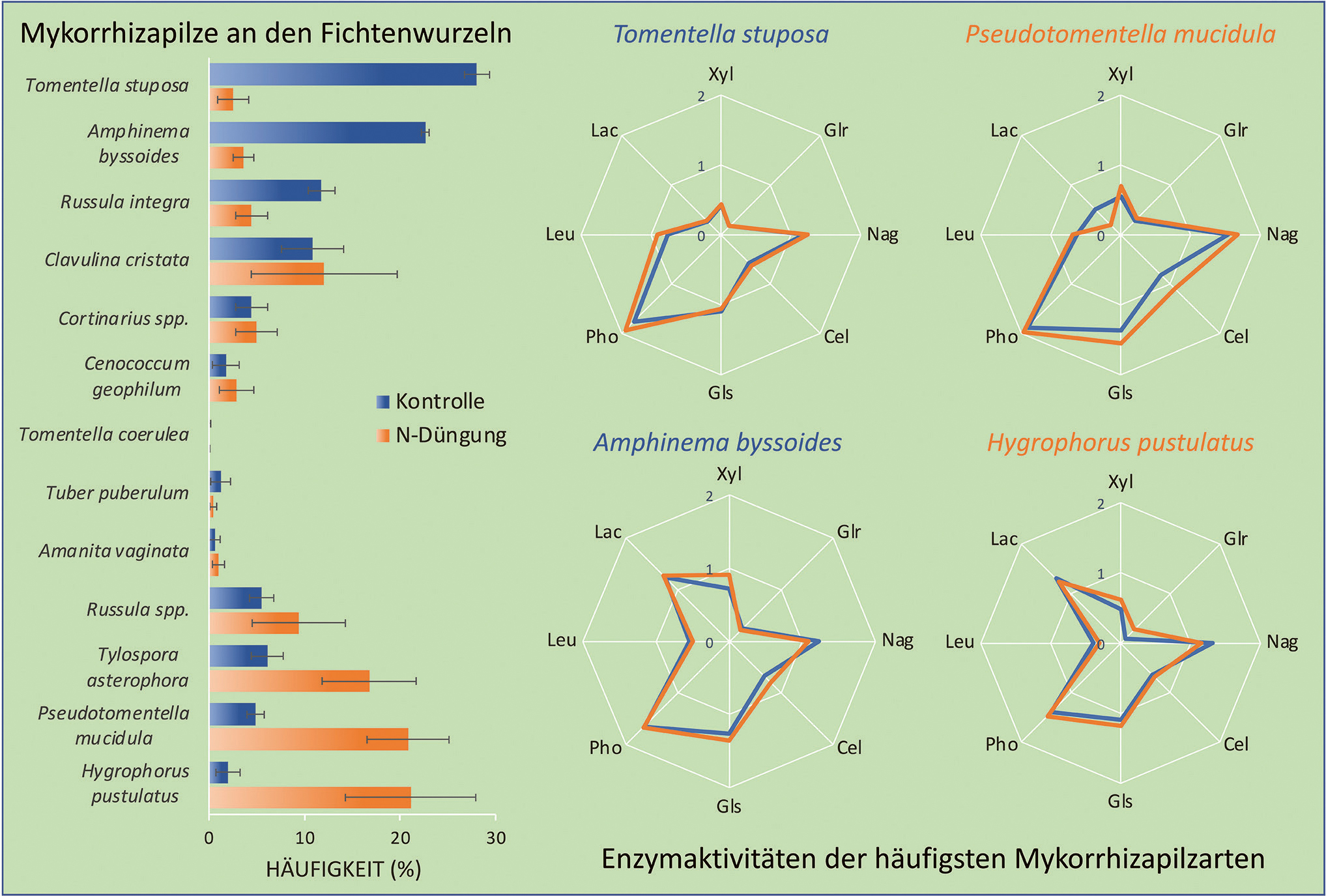

Studien haben gezeigt, dass sich ein erhöhter Stickstoff (N)-Eintrag aus Industrie, Landwirtschaft und Verkehr insbesondere in Nadelwäldern negativ auf die Vielfalt der Mykorrhizapilze auswirkt (Taylor et al. 2000, Peter et al. 2001a, van der Linde et al. 2018, Jörgensen et al. 2024). Wälder filtern N-Verbindungen effizient aus der Luft (Piot 2023), was zu einer Überdüngung und Versauerung des Bodens führt. In einem Langzeitdüngungsexperiment in einem subalpinen Fichtenbestand nahm die Fruchtkörperproduktion der Mykorrhizapilze bereits nach einem halben Jahr N-Düngung drastisch ab und erholte sich auch nach Jahren nicht (Peter et al. 2001a, Gillet et al. 2010). Dies wird damit begründet, dass Bäume bei Eintrag von mineralischem N weniger Kohlenstoff in ihr Netzwerk aus Wurzeln und Mykorrhizapilzen investieren, worunter die Pilzfruchtkörperproduktion als Erstes leidet. Im Laufe der Zeit verändert sich die Mykorrhizapilzgemeinschaft, wobei insbesondere auf Nadelbäume spezialisierte Pilze, die oft auch auf die Aufnahme von N aus organischen Quellen spezialisiert sind, stark reduziert wurden (van der Linde et al. 2018, Jörgensen et al. 2024). Unsere Studien zeigten, dass ein erhöhter N-Eintrag den Mykorrhizierungsgrad der Fichtenwurzeln nicht beeinflusst, aber die Zusammensetzung der Gemeinschaft verändert und die Vielfalt der Mykorrhizapilze reduziert (Abb. 3).

Abb. 3: Zusammensetzung und Aktivität der Mykorrhizapilze an Fichtenwurzeln eines 50-jährigen, subalpinen Fichtenbestandes mit und ohne Stickstoffdüngung (150kg N/ha/a) über zehn Jahre. Besser angepasste Mykorrhizapilze übernehmen die unterschiedlichen Funktionen der häufigsten zwei Pilzarten in den Kontrollflächen. Aktivität von acht am Abbau organischer Stoffe beteiligten Enzymen, die der Nährstoffversorgung der Fichte dienen. Xyl = Xylosidase, Glr = Glucuronidase, Nag = Chitinase, Cel = Cellobiohydrolase, Gls = Glukosidase, Pho = Phosphatase, Leu= Leucinaminopeptidase, Lac = Laccase. Die Werte bezeichnen Aktivitäten in log10 pmol/min/mm. (Quelle: Eigene Daten, nicht veröffentlicht)

Trotz der stark veränderten Mykorrhizapilzgemeinschaften nach N-Düngung blieben deren Funktionen qualitativ konstant. Dabei wurden Funktionen wie die Aktivität von Enzymen, die an der Freisetzung von Nährstoffen beteiligt sind (Abb. 3), von besser angepassten, nitrophilen Arten wie dem Pustel-Schneckling (Hygrophorus pustulatus) und dem Schwammigen Filzgewebe (Pseudotomentella mucidula) übernommen. Bei hohem N-Eintrag investierten die Bäume weniger Kohlenstoff in die Wurzeln, wodurch sowohl das Feinwurzel- als auch das Myzelwachstum längerfristig reduziert wurden. Diesen Verlust konnten auch die besser angepassten Pilze nicht ausgleichen, was zu einem Nährstoffungleichgewicht in den Bäumen führte (Hutter 2014, van der Linde et al. 2018, Jörgensen et al. 2024). Ebenso birgt die Reduktion der Pilzartenvielfalt die Gefahr, dass das Ökosystem gegenüber zusätzlichen Belastungen wie Trockenheit anfälliger wird, da der Artenpool möglicherweise keine Anpassung mehr erlaubt.

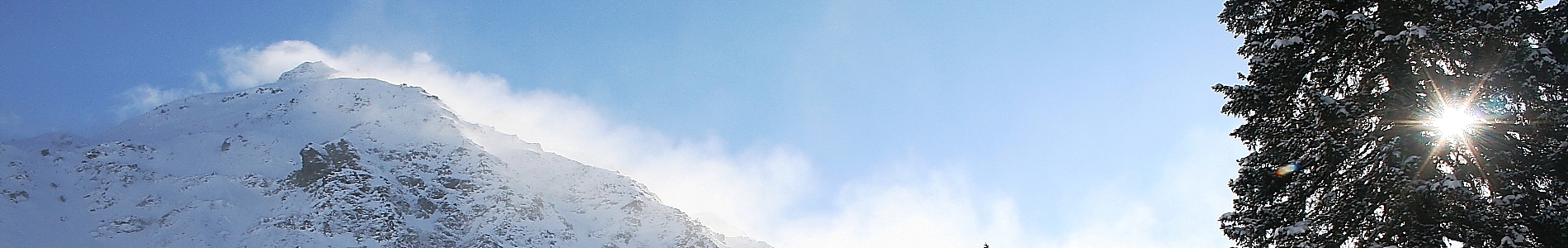

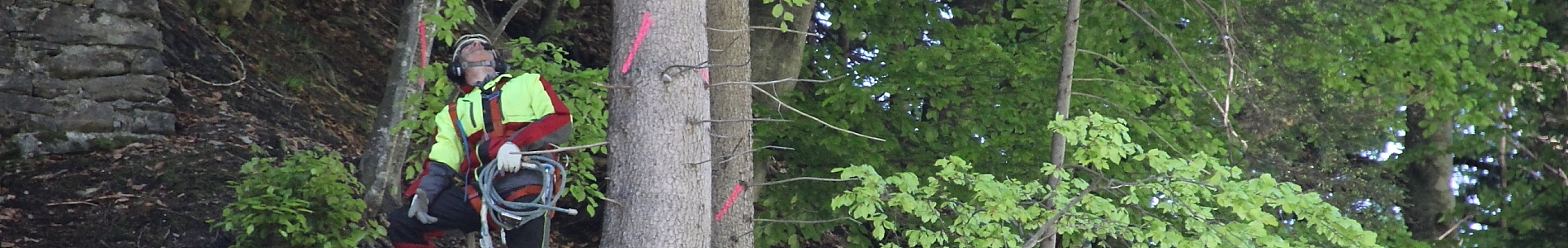

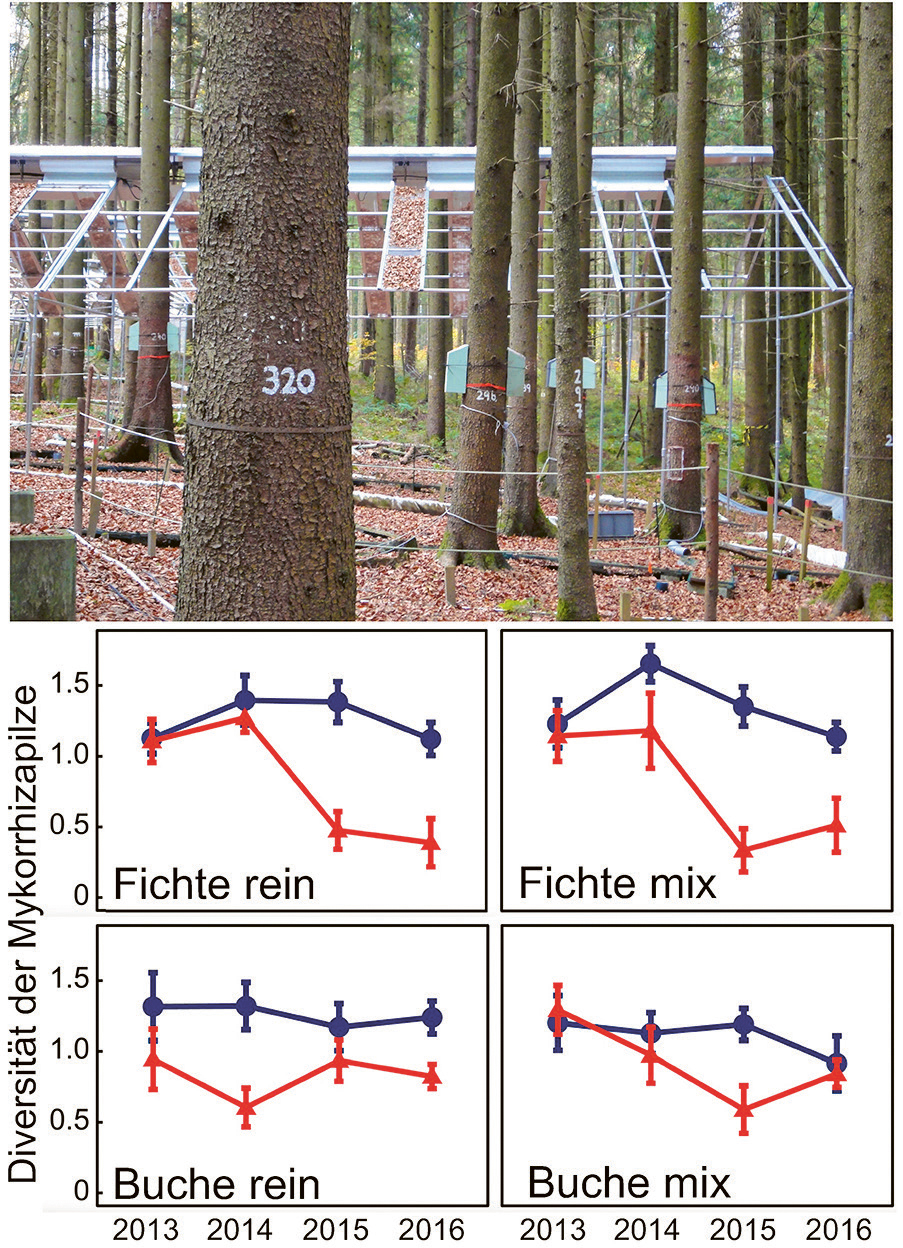

Wiederholte Sommerdürren reduzieren die Diversität der Mykorrhizapilze an Fichten stärker als an Buchen

Auch der Klimawandel mit wiederholten, lang anhaltenden Trockenperioden bedroht insbesondere die an kühle und feuchte Standorte angepasste Fichte. Um herauszufinden, wie die Fichte auf Böden mit hoher Wasserspeicherkapazität auf häufige Sommertrockenheit reagiert, wurde im Kranzberger Forst bei München ein Experiment an ausgewachsenen Bäumen in Rein- und Mischbeständen mit Buche durchgeführt (Abb. 4). Dafür wurden auf sechs von zwölf Versuchsflächen Dächer installiert, die fünf aufeinander folgende Sommer lang etwa 70 % des jährlichen Niederschlags ausschlossen. Danach wurden die Böden wieder bewässert, um zu sehen, wie schnell die Bäume reagieren und sich erholen können. Beide Baumarten konnten sich überraschend gut an extreme Trockenheit anpassen, sofern Borkenkäferbefall ausgeschlossen wurde. Die Fichte reduzierte ihr Wachstum ober- und unterirdisch stärker als die Buche und erholte sich auch nach der Wiederbewässerung weniger schnell (Motte et al. 2023). Die Abnahme der Feinwurzeln und die Veränderung der Mykorrhizapilzgemeinschaften waren bei der Fichte stärker als bei der Buche (Nickel et al. 2018). Trockenheitsresistentere Arten wie Cenococcum geophilum (Abb. 2) oder der Ockertäubling (Russula ochroleuca) traten vermehrt auf. Ähnlich wie unter N-Einträgen blieben die Funktionen (Enzymaktivitäten) unter Trockenheit qualitativ erhalten oder nahmen pro Mykorrhizaspitze sogar zu, konnten aber die quantitativen Verluste auf der Ebene des Ökosystems (Feinwurzeln pro m²) nicht ausgleichen. Interessanterweise hatte die Mischung der Baumarten einen positiven Effekt auf die Pilzdiversität beider Baumarten, möglicherweise da Nischen komplementär genutzt wurden. Dieser grössere Artenpool kann gerade in einer Erholungsphase sehr wichtig sein, um neu auswachsende Feinwurzeln optimal zu besiedeln. So investierten beide Baumarten nach der Wiederbewässerung sofort in die Feinwurzelproduktion und ihre verbündeten Pilze.

Fazit

Eine hohe Vielfalt an Mykorrhizapilzen sichert die optimale Ausnutzung der Ressourcen unter wechselnden Bedingungen. Ist diese reduziert, so leidet die Widerstandsfähigkeit der Fichte. Eine Reduktion der Stickstoffemissionen und die Förderung von Baumartenmischungen sind deshalb wichtige Massnahmen zur Unterstützung der Fichte und ihrer Mykorrhizapilze.

Abb. 4: Trockenstress-Experiment an ausgewachsenen Fichten und Buchen im Kranzberger Forst bei München. Die Dächer reduzierten über 5 Jahre (2014–2018) die jährliche Niederschlagsmenge um 70 %. Die Mykorrhizagemeinschaft der Fichte reagierte empfindlicher als jene der Buche, mit einer stark reduzierten Diversität nach zwei Jahren Trockenstress (rote Kurve) im Vergleich zur natürlich beregneten Kontrolle (blaue Kurve). Der Effekt ist im dritten Jahr weniger ausgeprägt an Fichten- und Buchenwurzeln, deren Wurzelraum überlappt (mix). Die Werte zeigen den Shannon-Diversitätsindex (Mittelwert ± Standardfehler von 6 Replikatsflächen) der Mykorrhizapilze an den Wurzeln im Oberboden. (Quelle: U. Nickel, 2018, Global Change Biology, modifiziert. Bild: K. Pritsch, HZM)

Dr. Martina Peter ist Leiterin der Gruppe Ökologische Genetik an der Eidg. Forschungsanstalt WSL und erforscht verschiedene Aspekte der Mykorrhizasymbiose im Wald.

Dr. Karin Pritsch vom Helmholtz Zentrum München erforscht die Auswirkungen von Umweltstress auf Waldbäume und die mit ihnen vergesellschafteten Pilze.

Literaturverzeichnis auf www.buendnerwald.ch