Um 17.00 Uhr ging das Telefon, ich war gerade in einer Sitzung, als mich die Nachricht erreichte, der Wald brennt. Als ich zum Einsatzort gefahren bin und gesehen habe, was abgeht, habe ich überlegt, jetzt habe ich schon x Hochwasser, Stürme, Lawinenereignisse, Steinschläge, Murgänge im Revier erlebt, doch das hier ist neu und gibt ein grösseres Ding. Das müsste jetzt nicht auch noch sein. Der Wind blies mit 60–80 km/h mit Böenspitzen von fast 100 km/h (GIN-Plattform, Gärsthorn Mun1, 2926 m ü. M.). Sofort mussten wir handeln, es wurde eine erste Crew mit Feuerwehrleuten hochgeflogen (17.20 Uhr). Am 17. Juli waren nur zwei kleine Maschinen im Einsatz. Am 18. Juli waren acht Helis im Einsatz: Ein ziviler Super Puma, zwei Super Puma der Armee, zwei K-MAX und drei Écureuils versuchten, das Feuer in Schach zu halten. Dadurch konnten die Feuerwehrleute rasch ins Gebiet geflogen werden. Jedoch breitete sich das Feuer sehr schnell gegen Osten den Hang hinauf aus. Die Faktoren Trockenheit, Hitze, Wind und steiles Gelände stellten keine gute Voraussetzung für ein schnelles Löschen dar. So konnte die Rotex für den nächsten Tag aufgeboten werden, welche mit zwei K-Max-Helikoptern im Einsatz war. Am ersten Abend musste das Dorf Ried-Mörel evakuiert werden. Das ging erstaunlich ruhig über die Bühne! Und noch am selben Tag um 20.00 Uhr folgte die erste Krisenstabsitzung. Danach waren wir ununterbrochen drei Wochen lang im Einsatz, bis der Brand unter Kontrolle war. Wir atmeten alle auf, als der Krisenstab am 4. August 2023 um 18.00 Uhr die «normale» Lage bekannt gab. Es brannten über 100 000 Bäume (hauptsächlich Fichten/Föhren, Arven) auf einer Fläche von 185 ha.

Zusätzlich während den täglichen Löscharbeiten kamen Wärmebildkameras – zwei Systeme der Armee – zum Einsatz. Ein System war im Super Puma installiert, und eines war von der Artillerie am Gegenhang postiert. Damit konnten die immer noch lodernden Brandnester ausfindig gemacht werden. Es ist aber wichtig, dass darauf geachtet wird, dass alle Wärmequellen angezeigt werden. Also auch warme Steine, Wildtiere usw. Deshalb ist es wichtig, dem Personal genügend Zeit bei der Auswertung zur Verfügung zu stellen. Gegen Schluss kamen noch Drohnen zum Einsatz, welche mit einer Wärmebildkamera über das Gebiet flogen. Dank diesen Technologien konnten die Löscharbeiten effizienter ausgeführt werden.

Löscharbeiten mit dem K-Max. (Bild: Forst Aletsch)

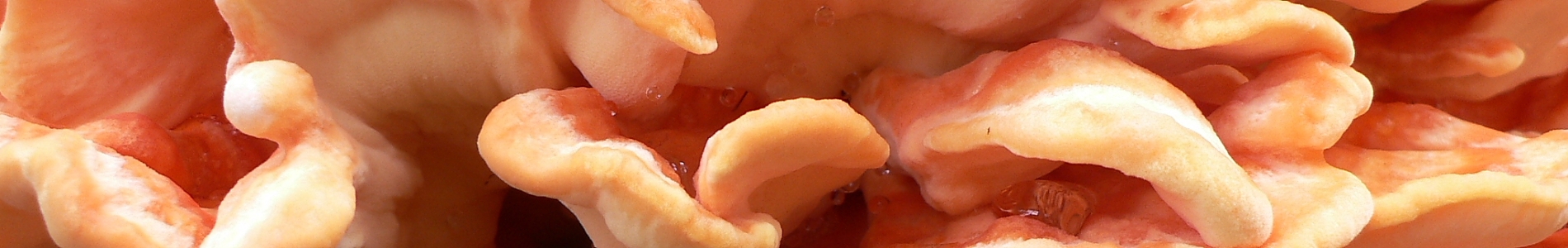

Nachdem der Waldbrand endlich gelöscht war, folgte ein weiteres Problem: das Wild. Denn die Waldbrandfläche liegt in der Nähe des Aletschwaldreservates von Pro Natura und eines eidgenössischen Jagdbanngebiets. Dies wiederum bedeutet, dass dort viel Wild vorhanden ist. Der Wald ist verbrannt, und jetzt kommt die neue Verjüngung. Die Stockausschläge der Flaumeiche z. B., die Ende August 2023 bereits 40 cm hoch war, wird laufend abgefressen. Die Flaumeiche schlägt scheinbar bis zwei Jahre nach dem Feuerschaden aus. Es ist anzunehmen, dass die natürliche Ansamung mit Schutz durch Fantom-E je nach Verhalten des Wildes vielleicht teilweise aufkommt. Dieses Verfahren ist sehr aufwendig und muss jedes Jahr wiederholt werden. Dennoch kann der Verbissanteil dadurch gering gehalten werden. Wir beobachten das Gebiet intensiv und sind selber gespannt, wie es in zehn Jahren am trockenen Südhang aussieht. Aus forstlicher Sicht müsste aber der Wildbestand stärker reguliert bzw. gesenkt werden.

Es ist klar, dass jeder Waldbrand anders ist und situative Entscheide gefällt werden müssen. Zur Unterstützung bei der Bekämpfung eines Waldbrandes ist es sehr hilfreich, sich mit erfahrenen Förstern auszutauschen. In der Nacht können nur zweimotorige Helikopter fliegen. Es wäre zu überlegen, ob nicht die Schweizer Armee, die über solche Maschinen verfügt, sich darauf vorbereiten sollte, auch in der Nacht zu löschen bzw. zu fliegen. Gerade in den ersten Nächten könnte dies eine willkommene Unterstützung sein.

Steiles Gelände fordert geschultes Personal. (Bild: Forst Aletsch)

Im Falle Bitsch haben sich Löschtrupps von 4–5 Personen, welche sich aus forstlichem Personal, Flughelfern und Feuerwehr zusammensetzten, stets bewährt. Zudem können die Kompetenzen einer forstlich erfahrenen Person im Gelände sehr gut zum Einsatz kommen. Diese kennen zum Beispiel die Fluchtwege und kennen sich in steilem Gelände bestens aus. Es ist sehr wichtig, dass mindestens zwei Varianten der Fluchtwege im Auge behalten werden.

Bäume zu fällen ist nicht immer notwendig. Denn dadurch besteht die Gefahr, dass das Personal im Feuer eingeschlossen wird oder der Fluchtweg versperrt wird. Schlussendlich ist ein starkes Miteinander gefragt, und es ist wichtig, die Meinungen der Forstwarte zur Situation täglich einzuholen und in das weitere Vorgehen miteinzubeziehen. Damit man auf zukünftige Waldbrände besser vorbereitet ist, entstand im Jahre 2024 in Zusammenarbeit mit forstlichen Fachpersonen aus der Praxis und Forschung eine Zusammenfassung zum Umgang für die Bewältigung von zukünftigen Waldbränden.

Nachfolgender Text stammt von Marco Conedera (Eidg. Forschungsanstalt WSL, Cadenazzo), Peter Aschilier (Forst Aletsch, Fieschertal) und Adrian Müller (EPFL SIE, Lausanne)

Ein besonderes Feuerverhalten

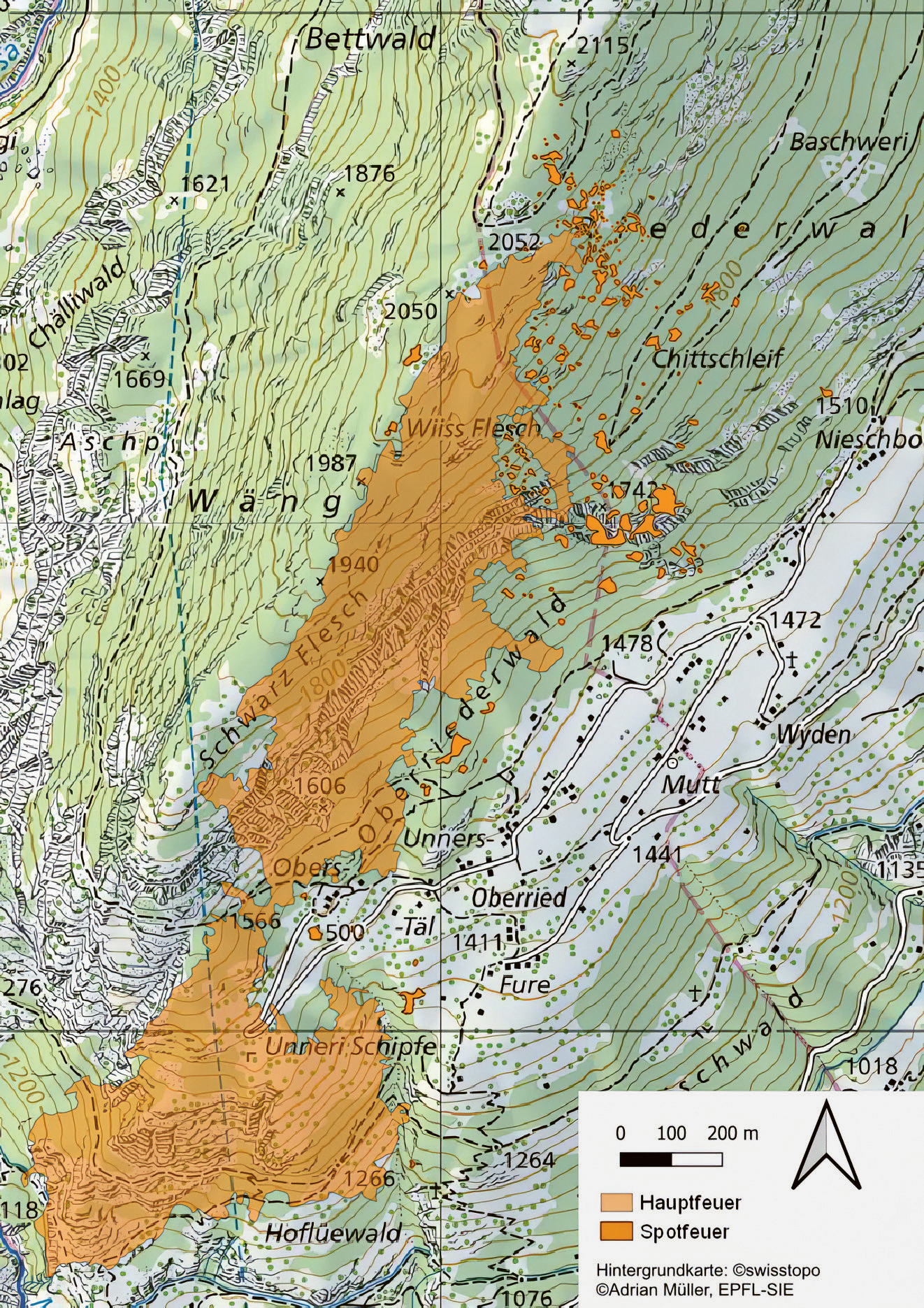

Im Moment des Feuerausbruches in Bitsch herrschte, neben Trockenheit und Hitze, ein starker Wind, der das Feuer sehr schnell nach Osten trieb. Der Wind beförderte auch brennende Teile in noch feuerfreies Gebiet (sogenanntes Spotting), was zu einer sprunghaften Ausbreitung des Brandes führte. Sehr interessant war auch die Beobachtung, dass sich der Kronenbrand vor allem bei gesunden Nadelbäumen entwickeln könnte. Gruppen von stehenden, dürren Bäumen (z. B. stehengelassene Bäume nach Borkenkäferbefall aus den Jahren 2020 und 2021) wurden vom Feuer verschont und haben zum Teil sogar als Feuerschneise gewirkt.

Zusammenarbeit Forstdienst-Feuerwehr im Feld

Feldgruppen-Einsätze bei Grossbränden müssen generell sehr gut geplant sein, damit nicht mehr Leute als nötig unterwegs sind und die Unfallgefahr im Rahmen gehalten wird. Die einzelnen Einsatzgruppen sollen möglichst klein gehalten werden (nicht mehr als 4–5 Leute) und mit der geeigneten Ausrüstung im Gelände unterwegs sein. Abgesehen vom persönlichen Material (je nach Saison leichte oder warme, gut sichtbare Warnanzüge, gutes Schuhwerk, aber keine Feuerwehrstiefel, Schutzbrillen und Masken bei starker Rauchentwicklung, Landeskarte im Fall von fehlendem Netzempfang usw.), sollten auch tragbare Wärmebildkameras und geeignete Löschmittel wie Löschrucksäcke oder Wasserbehälter des Typs «TETRA fly-bag», die HDL-200-FF Hochdruckpumpen mit Lanzen und Strahlrohr zum Einsatz kommen.

Karte des Waldbrandes von Bitsch. (Bild: swisstopo/drian Müller, EPFL SIE)

Sehr wichtig ist diesbezüglich auch, dass die Feldgruppen in einem Steilhang nie übereinander arbeiten (Gefahr durch abfliessendes Löschwasser oder Baum- und Steinschläge) und sich nie ohne mindestens einen gekennzeichneten Fluchtweg oberhalb des Feuers aufhalten (das Feuer kann in den steilen Geländerinnen sehr starke Thermiken und sehr hohe Geschwindigkeiten entwickeln). Deshalb ist die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen ein zentraler Punkt. Unter besonders schwierigen Umständen muss sich der Einsatzleiter ermächtigt fühlen, in Absprache mit (oder im Auftrag vom) Forstdienst bestimmte Gebiete für «unverteidigbar» zu erklären, sie also brennen zu lassen und dort auf den Einsatz von Einsatzkräften zu verzichten.

Der Einsatz von Feldgruppen ist vor allem sinnvoll bei unterirdischen Glutnestern, welche mit dem Helikopter kaum gelöscht werden können, da das Wasser oberflächlich abfliesst oder zu wenig tief in den Boden eindringt. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob der Lead bei einem Mitarbeiter des lokalen Forstreviers sein soll, welcher mit den örtlichen Gegebenheiten und den Gefahren im Wald vertraut ist. Am effizientesten sind solche Löschaktionen an Ort und Stelle mit modernem Löschmaterial in Form von Hochdruckpumpen mit Lanzen oder mit Wassersäcken und kleinen Strahlrohren und Wärmebildkameras. Drohnen mit Wärmebildkameras sollten auch vermehrt zum Einsatz kommen, um sich laufend einen Überblick über die noch aktiven Glutnester zu verschaffen. Damit die Feldgruppen gezielt zu den Glutnestern geschickt werden können, sollen die Wärmekamerabilder gründlich auf Fehlanzeigen geprüft werden, die durch warme Felspartien oder Wildtiere erzeugt werden. Mit der Zeit sind die letzten verbleibenden Schwelfeuer auch durch Riechen effizient auffindbar. Bewährt hat sich die Suche und das Löschen von Glutnestern in Bitsch mit Feldgruppen geführt von einem Forstwart und zusätzlich bestehend aus einem Gruppenführer der Feuerwehr, zwei, drei zusätzlichen bergtauglichen Feuerwehrleuten sowie einem Flughelfer.

Erste Vegetation ein Monat nach dem Brand. (Bild: Peter Aschilier)

Das Fällen von Bäumen kann sehr gefährlich oder kontraproduktiv sein, da durch die Äste von liegenden oder gefällten Bäumen eine «Feuerbrücke» zu angrenzenden, noch stehenden Bäumen entstehen kann. Dazu kommt noch, dass auch feuergeschädigte Bäume und sogar tote, stehende Bäume zumindest eine Zeit lang nach dem Feuer noch eine gewisse Schutzwirkung haben können. Deshalb ist es sinnvoll, so wenig Bäume wie möglich zu fällen und gefällte Bäume – auch zur Prävention vor Schädlingen wie dem Borkenkäfer – direkt aus dem Bestand zu entfernen.

Flaumeiche im September 2023 mit Neutrieben von bis 40 cm. (Bild: Peter Aschilier)

Schlussbemerkung

Grossbrände mit einer starken Thermik und Kronenfeuer sind nicht nur für die Feuerwehrleute besonders gefährlich, sondern auch für den mitinvolvierten Forstdienst. Allgemein sind die Erfahrungen aus Löscheinsätzen bei Grossbränden wie in Bitsch sehr wichtig, um die Löschaktion, -organisation, -koordination und -taktik zu verbessern. Am besten dafür eignen sich Debriefings- und Nachbearbeitungsveranstaltungen, die kurz nach dem Ereignis mit dem Krisenstab und allen beteiligten Organisationen durchgeführt werden sollten.

Weitere Informationen auf www.forstaletsch.ch

Weiterführende Literatur

Müller, A. D., Aschilier, P., Kämpfer, D., Bregy, M. S., Conedera, M. (2024). Eine zunehmende Gefahr für die Bergfeuerwehren. 118 swissfire.ch, 150(7), 32–35.