Eigenschaften der verwendeten Luftbilder

Für die Bestandeskartierung werden stets aktuelle Luftbilder von swisstopo verwendet. Sie besitzen zwei für die Analyse des Waldes wichtige Eigenschaften: Einerseits wird die infrarote Strahlung abgebildet und andererseits ist eine dreidimensionale Betrachtung möglich.

Die in hoher Farbtiefe aufgenommenen Bilder besitzen neben einem Schwarz-Weiss- und einem Farbkanal (RGB) auch einen infraroten Kanal. Für die Erfassung forstlich relevanter Merkmale spielt nämlich der (nahe) infrarote Spektralbereich eine bedeutende Rolle. Licht in diesem Wellenbereich wird von grüner Vegetation in Abhängigkeit von der Oberfläche, der Zellstruktur, der Wasserversorgung und anderen Vitalitätsfaktoren unterschiedlich stark reflektiert. Dies ermöglicht nicht nur eine sehr einfache Unterscheidung von Vegetation und Nicht-Vegetation. Die Reflexionseigenschaften erlauben es auch, verschiedene Baumarten voneinander zu unterscheiden.

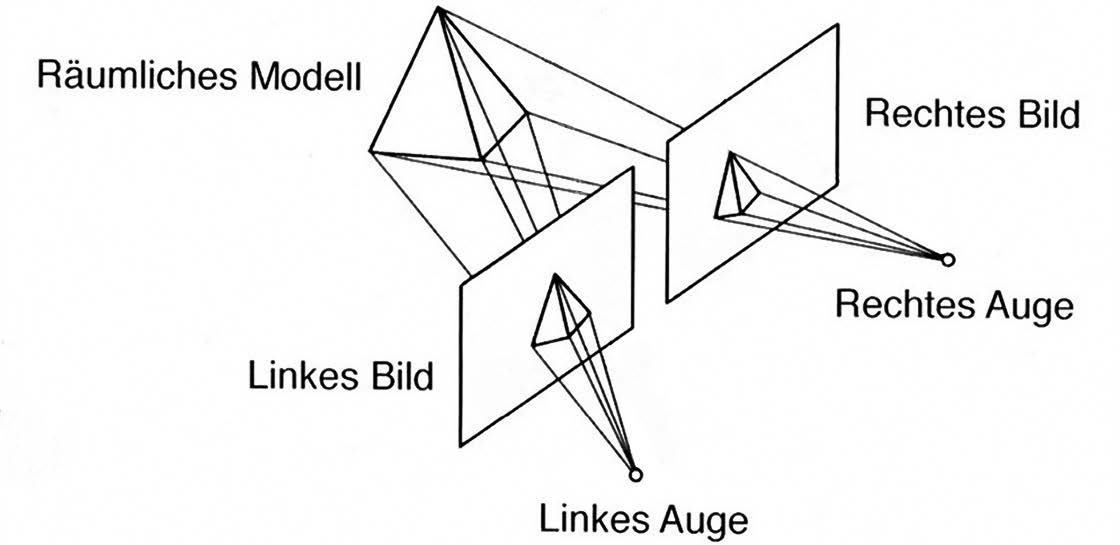

Das Luftbildmaterial von swisstopo ermöglicht zudem die stereoskopische Betrachtung der abgebildeten Landschaft, weil pro Flugbahn Bildstreifen aus drei unterschiedlichen Kamerawinkeln aufgenommen werden. Wahlweise zwei dieser Bildstreifen werden dem linken und rechten Auge jeweils separat zugeführt. Im menschlichen Sehsystem, das auf dreidimensionales Sehen ausgelegt ist, verschmelzen sie zu einem räumlichen Modell der Landschaft (Abb. 1). Dies ermöglicht eine differenzierte und zuverlässige Interpretation von Waldungen und Einzelbäumen.

Abb. 1: Veranschaulichung des Prinzips des stereoskopischen Sehens. (Quelle: Albertz, Jörg: Einführung in die Fernerkundung (2007)

Sekundäre Datensätze

Bei der Luftbildinterpretation kann eine grosse Palette zusätzlicher nützlicher Informationen in die Beurteilung miteinbezogen werden, um sie qualitativ zu verbessern. Im Luftbild sichtbare Merkmale können so verifiziert sowie genauer, sicherer und schneller bestimmt werden. Im Rahmen der Bestandeskartierung werden unter anderem folgende sekundäre Datensätze in die Interpretationsumgebung integriert:

Die von swisstopo bereitgestellten LiDAR-Daten, mit welchen unter anderem ein Kronenmodell gerechnet wird. Insbesondere zum effizienten Erkennen der vertikalen Struktur ist dies ein unverzichtbares Mittel.

Einzelbaumdaten und georeferenzierte Fotos aus der Waldinventur Graubünden, welche für die Verifizierung der Struktur unter Schirm, der Entwicklungsstufen und Baumartenanteile verwendet werden.

Alte Bestandeskarten und historische Orthofotos, anhand derer für die Bestandeskartierung wertvolle Informationen über die Entwicklung des Waldes erkennbar sind.

Gebietsspezifische Dokumentationen wie Standortskartierungen, Beschreibungen der Flora etc., welche wichtige Hinweise für die Bestandesbeschreibung geben.

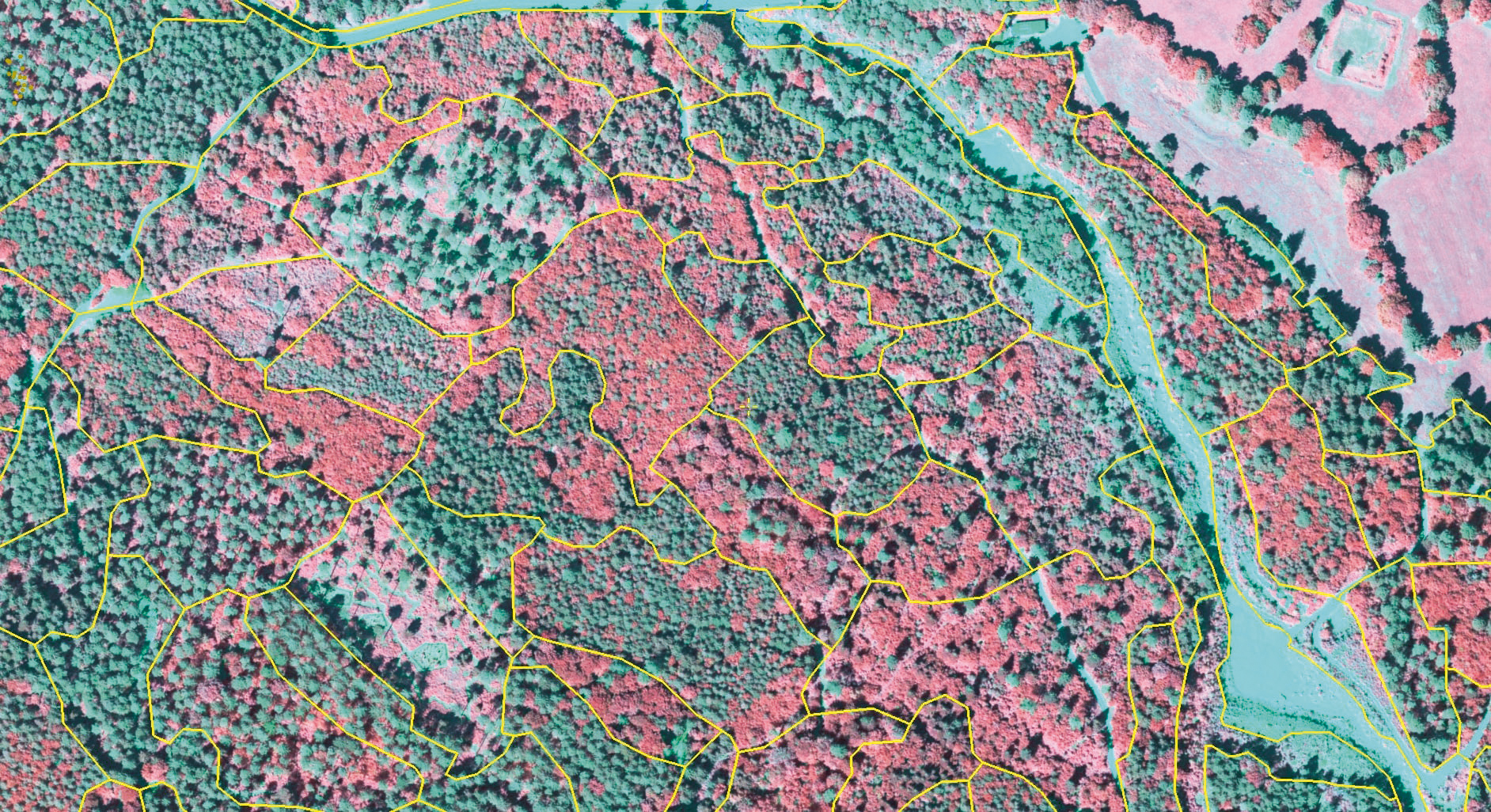

Abb. 2: Die Bestandesgrenzen sind im Infrarotbild gut ersichtlich. Der nahe infrarote Spektralbereich wird rot eingefärbt. Mittels Kontrastanpassungen können ausserdem farbliche Unterschiede im Wald hervorgehoben werden. Schon auf den ersten Blick fällt der markante Unterschied zwischen Nadelholz (grau-blau-grün) und Laubholz (rot) auf. (Quelle: swisstopo)

Bestandesausscheidung

Das Luftbild bietet bei der Bestandesausscheidung die Möglichkeit, grössere Waldungen «auf einen Blick» zu sehen. Dadurch können strukturelle und baumartenspezifische Unterschiede im Wald erkannt werden (Abb. 2). Nach dem Prinzip «Vom Groben ins Detail» werden die grössten und massgebenden Unterschiede als Erstes ausgeschieden. Die resultierenden Flächen werden anschliessend schrittweise immer feiner unterteilt, bis Bestände übrig bleiben, in denen eine weitere Unterteilung nicht mehr zweckmässig ist. Je grösser und wichtiger die Unterschiede zwischen Baumkollektiven sind, desto eher werden kleine Bestände abgegrenzt.

Nicht nur die momentane Bestockung, sondern auch «langfristige» Grenzen, wie beispielsweise markante Standortunterschiede, Infrastrukturen, Bewirtschaftungsgrenzen und topographische Elemente, sind Bestandteil der Beurteilung. So stellen ausgeprägte Standortunterschiede oft eine langfristig gleichbleibende Bestandesgrenze dar. Es ist daher sinnvoll, diese in der Bestandeskarte festzuhalten, auch wenn die Unterschiede in der momentanen Bestockung weniger markant sind. Auch auffällige topographische Elemente wie Felswände oder ausgeprägte Geländekanten sowie Infrastrukturen wie Strassen können Bestandesgrenzen bilden. Die Berücksichtigung solcher Tatsachen dient unter anderem auch der besseren Nachvollziehbarkeit der Kartierung im Wald.

Neben der Abgrenzung verschiedener Bestände ist ebenso die Abgrenzung von Wald zu Nicht-Wald von zentraler Bedeutung. Im Luftbild können dabei neben der Bestockungsentwicklung auch Nutzungsgrenzen (Weidezäune, Viehwege etc.) sowie Bodeneigenschaften (landwirtschaftliche Nutzung, bestimmtes Störungsregime etc.) beurteilt werden. Die Bestandeskartierung stellt daher eine wichtige Grundlage für die Nachführung des dynamischen Waldrandes dar.

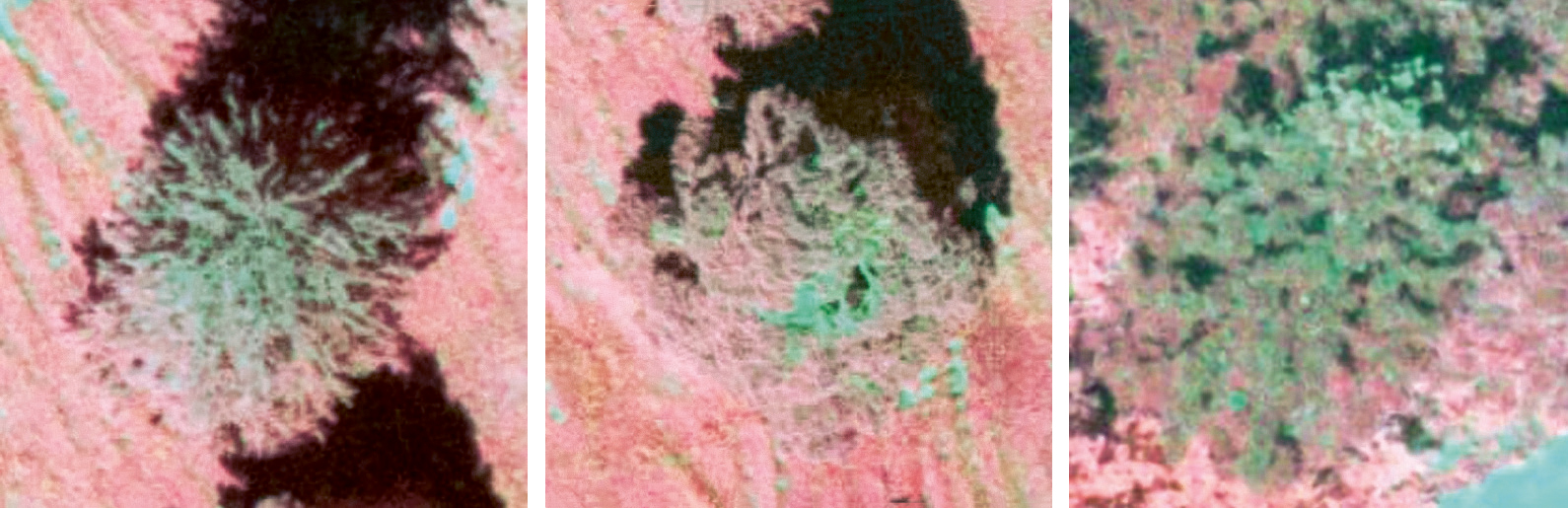

Abb. 3: Verschiedene Baumarten können im Infrarotbild unterschieden werden. So sind beispielsweise bei der Fichte (links) typischerweise die linienförmigen Äste sichtbar, während die Waldföhre (Mitte) meist keine deutliche Spitze aufweist und in einem blassen Violett erscheint. Die Weisstanne (rechts) hat einen geschlossenen Kronenmantel und ist intensiv weinrot. (Quelle: swisstopo)

Bestandesbeschreibung

Im Rahmen der Bestandeskartierung werden die vertikale und horizontale Struktur, die Entwicklungsstufe sowie die Baumartenanteile geschätzt. Durch die dreidimensionale Sicht sowie die Möglichkeit, den ganzen Bestand auf einmal zu sehen, können die vertikale und horizontale Struktur sehr gut erfasst werden. Insbesondere die Stufigkeit im oberen Kronenbereich sowie die Konkurrenzsituation bzw. der Schlussgrad der sichtbaren Bäume können gut geschätzt werden. Die Schätzung des Schlussgrades wird ausserdem mit einer auf den neusten LiDAR-Daten beruhenden Berechnung des Deckungsgrades plausibilisiert. Im Gegensatz zur Struktur ist die Entwicklungsstufe im Luftbild nicht direkt ersichtlich, sondern wird aufgrund der Baumhöhe, der Kronendimension, der topographischen Lage sowie der farblichen Eigenschaften der Kronen geschätzt. Eine gute Verifikationsmöglichkeit bieten diesbezüglich die Daten der Waldinventur Graubünden. Sie enthalten die tatsächlich gemessenen Durchmesser pro Stichprobe. Trotz der gelegentlichen Verifizierung kann dieses Merkmal aber nicht auf demselben Qualitätsniveau geschätzt werden wie jenes der Struktur.

Die Baumartenanteile werden sowohl für Laub- und Nadelholz im Allgemeinen als auch für bestimmte Laub- und Nadelholzarten geschätzt. Die verschiedenen Arten weichen farblich und in ihrer Kronenstruktur voneinander ab. Die Unterschiede bei den Laubholzarten sind dabei eher gering, weshalb nur Buchen und Alpenerlen vom restlichen Laubholz abgegrenzt werden. Nadelholzarten können weitaus detaillierter differenziert werden (Abb. 3).

Instruktion des Forstbetriebs

Einige für die Planung relevante Merkmale sind im Luftbild nicht oder ungenügend sichtbar, wie beispielsweise die Verjüngung oder der waldbauliche Handlungsbedarf. Teilgebiete der mittels Luftbildinterpretation erstellten Bestandeskarte werden deshalb vom Forstbetrieb mit genau diesen Merkmalen ergänzt. Auch die Beschreibungen aus dem Luftbild werden kontrolliert und allenfalls korrigiert. Dabei ist es enorm wichtig, dass beim Forstbetrieb die Methode der Luftbildinterpretation bekannt ist. Eine Instruktion durch den Luftbildinterpreten soll deshalb die Stärken der Interpretation und auch insbesondere die Schwächen beleuchten.

Im Gebirge treten oft grössere schattige Bereiche auf. Auch mittels digitaler Aufhellung ist in solchen Gebieten eine genaue Interpretation erschwert oder teilweise kaum mehr möglich. Weiter ist im Luftbild nur die oberste Kronenschicht ersichtlich, und alle Beurteilungen beruhen auf dieser. Eine allfällige Bestockung unter Schirm kann nur berücksichtigt werden, falls entsprechende sekundäre Datensätze in ausreichender Qualität vorhanden sind. Bei der Schätzung der Baumartenanteile ist insbesondere der Umstand zu erwähnen, dass die Bestimmung der Baumarten mit abnehmender Entwicklungsstufe zunehmend schwierig wird. Während in der Baumholz-Stufe einzelne Baumarten noch mit hoher Sicherheit differenzierbar sind, ist dies im Stangenholz kaum mehr und in der Jungwuchs- und Dickungsstufe nicht mehr möglich.

Das zentrale Ziel der Instruktion ist, einen angemessenen Umgang mit dem Instrument «Bestandeskarte» zu ermöglichen. Es soll bekannt sein, welche Merkmale der Kartierung besonders vertrauenswürdig sind und unter welchen Bedingungen eine Anpassung angebracht ist.

Entwicklungen und Schlusswort

Technologische Fortschritte der letzten Jahrzehnte haben die Ergebnisse der Luftbildinterpretation zusehends zuverlässiger gemacht – und die Entwicklungen halten an: Neuere Kameras bieten digitale Bilder mit immer höherer Auflösung und Farbtiefe und ermöglichen dadurch Kostensenkungen bei der Befliegung sowie differenziertere Beurteilungen. Auch im Bereich der Software sind noch grosse Potenziale vorhanden und neue Lösungen in Entwicklung.

Mit der Interpretation der heute verfügbaren und qualitativ hochwertigen Luftbilder lassen sich Wälder im Kontext verschiedener Fragestellungen detailliert beurteilen. Dabei werden nicht einzelne Parameter oder Merkmale «abgelesen», sondern vielmehr die Situation im Luftbild mit weiteren Datensätzen kombiniert und durch Fachpersonen interpretiert. Das Verfahren bietet viele Vorteile hinsichtlich der Flexibilität bezüglich verschiedener Anforderungen und Fragestellungen, des potenziellen Detaillierungsgrades sowie des geringen Aufwandes für erste Resultate.

Mirco Ackermann, Forstingenieur FH, arbeitet in den Bereichen Luftbildinterpretation und Bestandeskartierung beim Forstingenieurbüro Hauenstein Ackermann Ingenieure und Berater GmbH in Tamins.