Die Anfänge in Kürze

Die Durchführung der Waldinventuren in Graubünden obliegt dem Amt für Wald und Naturgefahren (AWN). Das Amt hat von Anfang an die Leitung und die Koordination aller Arbeiten dazu übernommen. Die Einführung der Bündner Waldinventur (WIGR) im Jahr 1996 war keine leichtfertige Entscheidung und wurde über einige Jahre diskutiert und evaluiert. Zum einen kam die umfangreiche Organisation der Arbeiten in die Verantwortung des Kantons. Und andererseits musste der Kanton die Kosten für die Aufnahmen übernehmen. Gleichzeitig musste entschieden werden, welche Parameter aus dem Landesforstinventar (LFI) auch über die Waldinventur aufzunehmen waren. Gut zehn Jahre zuvor wurde das erste Schweizerische Landesforstinventar (LFI1 1983/85) abgeschlossen, und gegen Ende der Diskussionen begann der zweite Durchgang (LFI2 1993/95), von der WSL (Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) im Auftrag des Bundes durchgeführt.

Mit der Einführung der gemeindeübergreifenden Waldinventur Graubünden beschritt man neue Wege. Damit stehen verlässliche, aussagekräftige und vergleichbare Daten über den Wald zur Verfügung. Einerseits können Anfragen aus der Politik und der Forstbranche beantwortet werden. Andererseits ermöglicht dieses Monitoringinstrument, die Waldentwicklung zu verfolgen und die Nachhaltigkeit des Bündner Waldes zu beurteilen. Man änderte das Aufnahmekonzept von temporären Stichproben für die Gemeindewaldinventuren im Raster von 50 m oder 100 m auf das permanente Stichprobennetz für die regionale Inventur über das ganze Kantonsgebiet, ausser im Perimeter des Nationalparks. Dabei vergrösserte man das Stichprobenraster auf 500 m. (Gordon, R.; Bühler, U.; Zinggeler, J.: Änderung der Waldinventurmethode im Kanton Graubünden. SZF151 [2000] 05: 165–173).

Die Pilotinventuren 1996 im Schanfigg und in der Val Müstair waren für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung. Die enge Zusammenarbeit mit der Gruppe rund um das Landesforstinventar der WSL war eine grosse Hilfe bei der Organisation von allen anfallenden Arbeiten. So beim ersten Einführungskurs, damals in Tschiertschen, bei den Aufnahmen im Feld und bei den Datenauswertungen. Schlussendlich, als verdichtete LFI-Inventur, werden die Merkmale in der gleichen Qualität wie beim LFI aufgenommen. Aus Ressourcengründen wird im Rahmen des Bündner Waldinventars nur eine Auswahl der LFI-Merkmale aufgenommen. Als Grundlage für die Aufnahmen diente und dient auch heute noch die Aufnahmeanleitung zur Waldinventur Graubünden.

Bei den Aufnahmegeräten hat sich einiges weiterentwickelt. In den ersten zehn Jahren wurden die Daten noch per Tastenkombination in einen kriegserprobten, aus der amerikanischen Armee stammenden Feldcomputer (PARAVANT) eingetippt. Mittlerweile arbeitet man mit einem ebenfalls robusten, modernen Tablet.

Abb. 1: Bei der Begleitung der Feldequipen wird in erster Linie darauf geachtet, dass eine einheitliche Aufnahme über alle Lose gewährleistet ist. (Bilder: Jürg Hassler)

Vorgehen, Begleitung und Betreuung der jährlichen Aufnahmen

Die Aufträge für die Aufnahme der Stichproben werden an freierwerbende Forstingenieurinnen und -ingenieure vergeben. Anfänglich wurden die Erhebungen durch ausgewählte Ingenieurbüros in Regie ausgeführt. Heutzutage werden die Aufträge (einzelne Lose) durch ein Einladungsverfahren vergeben. Interessierte Ingenieurbüros können ein Angebot pro Los einreichen. Die Vergabe der einzelnen Lose erfolgt entsprechend der für den Kanton wirtschaftlich günstigsten Kombination der eingegangenen gültigen Angebote.

Für die Mitarbeiter des AWN, welche die Waldinventur planen und begleiten, war es von Anfang an klar, dass auch sie eine eigene Kompetenz bei den Aufnahmen erarbeiten mussten. Das hatte zur Folge, dass eine Gruppe selber Feldaufnahmen durchführte und sich mit allen Arbeiten der Aufnahmen vertraut machte. Es ging darum, die Aufnahmeanleitung kennenzulernen und die geforderten Attribute zu erkennen und zu erfassen. Die Mitarbeiter des AWN müssen im Minimum auf dem gleichen Wissens- und Erfahrungsstand wie die Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer sein. Auch weil sie an den regelmässigen Kursen als «Instruktoren» auftreten und während der Feldaufnahmen im Sommerhalbjahr Auskunftspersonen für die Auftragnehmenden sind.

Die geforderten Angaben über die Bäume, den Bestand und die Fläche setzen sich aus Beobachten, Abschätzen und Messen zusammen. Bei allen drei Attributen ist es wichtig, dass die Anleitung eins zu eins angewendet wird. Die Herausforderung der Inventaristinnen und Inventaristen ist, ihre eigenen Erfahrungen und Interpretationen nicht über die Definitionen und Ziele der Anleitung zu stellen. Deshalb muss jede Inventaristin und jeder Inventarist jedes Jahr am obligatorischen Instruktionskurs teilnehmen (Abb. 2). Dort werden die Neuigkeiten erläutert und geschult. Gleichzeitig wird immer wieder die Entscheidungsfindung geübt, ob es sich bei einer Probe um Wald oder Nichtwald handelt (Abb. 4). Dies ist besonders wichtig, da eine Probefläche 25 Hektaren repräsentiert. Um die Aufnahmequalität zu sichern, werden die beauftragten Personen während der Feldaufnahmen begleitet (Abb. 1). Dabei geht es vor allen darum, Abweichungen zur Anleitung schon zu Beginn der Aufnahmen zu korrigieren. So soll eine einheitliche Aufnahmequalität über alle Lose erreicht werden.

Abb. 2: Mitarbeiter der WSL (rechts) unterstützen die Organisatoren des AWN Graubünden bei der Schulung der Feldequipen und vermitteln die Definitionen und Ziele der einzelnen Parameter für die Waldinventur.

Die beurteilte Interpretationsfläche einer Stichprobe hat eine horizontale Abmessung von 50 m x 50 m. Man kann sich vorstellen, dass diese Interpretationsflächen von Mal zu Mal sehr verschieden sind. Sie sind steil, flach, sumpfig, felsig usw. Unter diesen Umständen ist es besonders wichtig, dass immer die gesamte Fläche angeschaut und nach den nötigen Bestandes- und Flächenmerkmalen abgesucht wird. Es kommt immer wieder vor, dass sich die Inventaristinnen und Inventaristen im engeren Umkreis um das Stichprobenzentrum sehr wohl fühlen und die Fläche nur aus Distanz beurteilen. Das führt dazu, dass einzelne versteckte Aspekte erst beim Verlassen der Fläche erkannt werden, wenn die Stichprobe auf dem Feldcomputer bereits abgeschlossen ist. Das ist unschön und aufwendig, wenn vergessene Bäume oder einzelne Attribute im Nachhinein an der WSL erfasst werden müssen.

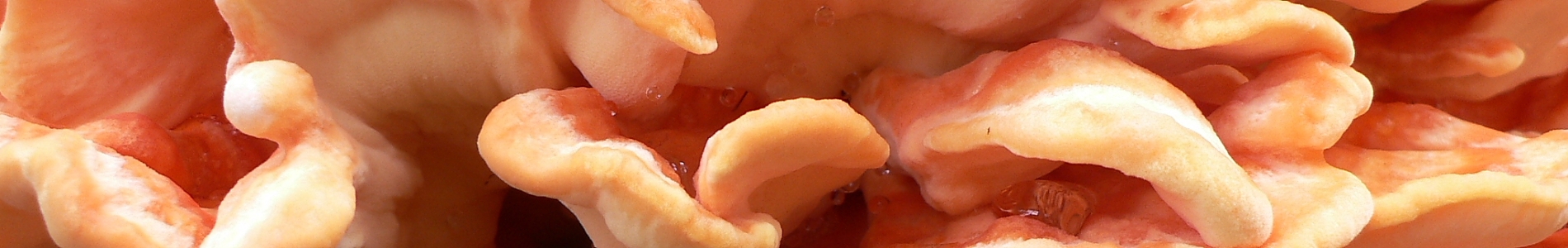

Viele der Angaben, die aus der Natur erhoben werden, sind Schätzungen. Abgeschätzt werden zum Beispiel die Deckungsgrade der Bestandesschichten (Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht), der Deckungsgrad der Bodenvegetation oder der Verjüngung. Aus diesem Umstand ergeben sich auch einige Unschärfen. Grosse Unschärfen können während Wiederholungs- oder Kontrollaufnahmen festgestellt werden. Die betroffenen Merkmale werden bei der Instruktion speziell thematisiert. Umso wichtiger ist es, dass alles, was gemessen werden kann, genau und nach Anleitung gemessen wird. Dies sind der Brusthöhendurchmesser (BHD) (Abb. 3) und der Umfang der Einzelbäume, das Azimut und die Distanz der Einzelbäume zum Stichprobenzentrum. Letzteres ist sehr wichtig, um den Baum in einer Folgeinventur wieder zu identifizieren. Genau gemessen werden auch das liegende Totholz und die Bodenschäden, auf drei Transekten mit einer Horizontaldistanz von je 10 m.

Abb. 3: Die genaue Messung des Brusthöhendurchmessers ist einer der wichtigsten Parameter der Bündner Waldinventur.

Die Wiederholungsaufnahmen haben gezeigt, dass gemessene Merkmale in der Regel gut reproduzierbar sind. Die Abschätzungen hingegen sind eher schwierig und teilweise stark durch den Zeitpunkt der Aufnahmen beeinflusst (z. B. Deckungsgrad der Bodenvegetation).

Die Aufnahmeanleitung ist das zentrale Instrument, um eine einheitliche Aufnahme zu garantieren. Diese wurde vom Landesforstinventar übernommen und laufend weiterentwickelt und ergänzt. Jedes Mal, wenn die Anleitung ergänzt wurde, geht man davon aus, dass nun alle Fragen und Unklarheiten festgehalten sind. Trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen über einzelne Parameter, die aufgrund der Erfahrungen, aber auch aus der praktischen Anwendung und je nach Auffassung der beteiligten Personen einer Präzisierung bedürfen. Die Erfahrung zeigt, dass nicht jede Einzelheit abschliessend in einer Aufnahmeanleitung festgehalten werden kann. Dies aus dem einfachen Grund, weil wir es mit der Natur zu tun haben, und die ist schlicht und ergreifend nicht in ein Schema zu pressen. Über die Jahre hinweg sind auch immer wieder einige neue Angaben dazugekommen, an die man zu Beginn der 90er-Jahre noch nicht einmal zu denken wagte. In der aktuellen Inventur nehmen wir auch ökologische Merkmale auf wie verschiedene Totholzpilze, Flechten, Baumhöhlen oder auf Einzelbäumen vorkommende Rindentaschen oder wir vermessen Ameisenhaufen, die im Probekreis liegen.

Um die Probe möglichst einfach wiederzufinden, wird am Ende ein detaillierter Situationsplan (Kroki) gezeichnet, und die Echtkoordinaten werden mittels GPS ermittelt. Zusätzlich werden auf der Probefläche «klassische» Fotos in die vier Himmelsrichtungen gemacht. Ergänzend dazu wird seit 2018 mit einer sphärischen Kamera ein Foto der gesamten Probefläche aufgenommen. Das Stichprobenzentrum wird mit einem Aluminiumprofil in der Erde markiert und mit blauer Farbe an drei Versicherungspunkten versichert. Anfänglich malte man sehr auffällige Versicherungspunkte, damit man die Probe schon von Weitem sieht und diese gut wiederfindet. Heute, mit den Angaben der genauen Koordinaten, werden die Versicherungspunkte kleiner gemalt. Der vorgegebene Maximaldurchmesser beträgt 5 cm.

Vorgelagert zu den praktischen Aufnahmen im Wald sind die administrativen Vorbereitungen. Dies ist die Auswahl des Aufnahmeperimeters, die Einteilung der Lose mit ca. 70 bis 80 Proben pro Los. Oder die Ausschreibung der Arbeiten und die anschliessende Vergabe der Aufträge usw. Eine Vorausscheidung der Nichtwaldproben im Perimeter erfolgt durch das AWN und die WSL auf dem Luftbild am Bildschirm.

Wiederholungsaufnahmen als Teil der Waldinventur-Qualitätssicherung

Um einen qualitativen Rückblick auf die Aufnahmen des jeweiligen Jahres zu erhalten, wird auf zehn Prozent der Proben über alle Lose eine Wiederholungsaufnahme durchgeführt. Am Ende der Aufnahmesaison werden die Proben durch die Equipe des AWN nochmals vollständig aufgenommen, ohne zu wissen, was die Aufnahmegruppe erfasst hatte. Die Proben für die Wiederholungsaufnahmen werden mittels Zufallsgenerator ermittelt. Die beiden Aufnahmen werden nach Abschluss der Feldaufnahmen durch die WSL ausgewertet und einander gegenübergestellt. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass die «AWN-Gruppe» die Aufnahmen unvoreingenommen durchführt und eine einheitliche Aufnahme über alle Feldequipen gewährleistet ist. Einzig bei den Einzelbaumaufnahmen hat die «Kontrollgruppe» einen Anhaltspunkt über die Arbeit der Aufnahmegruppe. Nämlich dann, wenn an einem Baum ein Reisser auf Brusthöhe gezogen wurde oder nicht. Abweichungen bei der Einzelbaumaufnahme werden protokolliert und nach der Auswertung der Resultate durch die WSL miteinander verglichen. Dass die «AWN-Gruppe» die Arbeit mit einem einheitlichen Vorgehen ausführt, sieht man dann, wenn über die verschiedenen Lose unterschiedliche Auffälligkeiten bemerkt werden. Und doch kommt es immer wieder vor, dass auch bei der «AWN-Gruppe» Abweichungen entstehen, die für diese unerklärlich erscheinen. Abweichungen zwischen den beiden Aufnahmen können immer wieder entstehen. Sei es, dass ein Baum während der Vegetationsperiode in die Kluppschwelle einwächst oder wenn sich Bäume aus irgendwelchen Gründen verschieben. Das kann vorkommen, wenn Bäume durch verschiedene Gründe schiefgedrückt werden oder von einer Seite in die Probefläche fallen. Solche Abweichungen sind dann begründbar. Unsicherheiten bestehen bei der Aufnahme von beinahe vermoderten Bäumen und deren Bestimmung der Baumart. Baumhöhen müssen heutzutage nicht mehr geschätzt, sondern können mit dem VERTEX gemessen werden. Hier sollte es also keine Abweichungen mehr geben. Anders ist es bei den Deckungsgraden der Bestandesschichten oder den Anteilen der Baumarten in der Oberschicht. Je nach Übersichtlichkeit der Interpretationsfläche können diese Angaben sehr differieren.

Abb. 4: In Zweiergruppen wird am Instruktionskurs der Wald-Nichtwald-Entscheid geübt.

Es ist auch schon vorgekommen, dass gravierende Fehler bei den Aufnahmen aufgedeckt wurden. Dies hatte zur Folge, dass die Proben noch vor der kommenden Vegetationsperiode noch einmal aufgenommen werden mussten. Da die Wiederholungsaufnahmen am Ende der Saison stattfinden, können Fehler während den Aufnahmen (Falschinterpretationen der Anleitung usw.) nicht mehr gesteuert werden.

Aus diesem Grund will man ab 2024 sogenannte Kontrollaufnahmen durchführen. Diese Aufnahmen werden im Verlauf der Feldsaison (nicht erst Ende Saison) durch das Instruktorenteam des AWN durchgeführt, um allfällige systematische Abweichungen frühzeitig zu entdecken und diese – durch ein direktes Feedback an die entsprechenden Gruppen/Personen – möglichst schnell zu korrigieren.

Fazit

Nach Beginn der dritten Waldinventur Graubünden im Jahr 2023 kann gesagt werden, dass die Aufnahmen eine gute Qualität erreichen. Unsere Inventaristen im Feld sind gewillt, zugunsten der Waldinventur Graubünden gute Arbeit zu leisten. Die Qualität wird laufend im Rahmen des Möglichen kontrolliert und auf hohem Niveau gehalten. Zwischen den beauftragten Personen und dem AWN war und ist die Zusammenarbeit stets angenehm. Der Austausch im Zuge der Zusammenarbeit mit allen beteiligten Personen hat die Waldinventur im Allgemeinen weitergebracht.

Aus der Inventur erreichen wir Resultate, mit denen wir den Zustand und die Entwicklung des Bündner Waldes dokumentieren können. Wie vor 27 Jahren vorausgesehen, hat sich die Einführung einer permanenten Stichprobeninventur für Graubünden gelohnt. Merkmale wie Zuwachs und Mortalität wären sonst nicht messbar.

Jürg Hassler ist Förster Waldökologie und Waldinformation beim AWN Graubünden in Chur.